Suchergebnis

vom: 07.04.2015

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

BAnz AT 21.05.2015 B4

Bundesministerium

für Wirtschaft und Energie

Bundesministerium

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Bekanntmachung

der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung

im Nichtwohngebäudebestand

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit machen gemeinsam folgende Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Nichtwohngebäudebestand bekannt.

Diese Bekanntmachung ersetzt die Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Nichtwohngebäudebestand vom 30. Juli 2009 (BAnz. S. 3163).

Bundesministerium

für Wirtschaft und Energie

Dr. Worm

Bundesministerium

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Rathert

Inhaltsverzeichnis

1 Anwendungsbereich

2 Vereinfachungen beim geometrischen Aufmaß

2.1 Aufmaß

2.2 Zonierung

3 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität bestehender Bauteile

3.1 Wärmedurchgangskoeffizienten von nicht nachträglich gedämmten Außenbauteilen bei regionaltypischen Bauweisen

3.2 Wärmedurchgangskoeffizienten von nicht nachträglich gedämmten Bauteilen, Eigenschaften von Verglasungen

3.3 Wärmedurchgangskoeffizienten von nachträglich gedämmten opaken Bauteilen

4 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität der Anlagentechnik

4.1 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität der Beleuchtung

4.2 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität von Wärmeversorgungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteversorgungsanlagen

5 Nichtberücksichtigung von sicherheitstechnischen Lüftungseinrichtungen

Allgemeiner Hinweis:

Wenn in dieser Bekanntmachung auf Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV) verwiesen wird, ist damit die jeweils geltende EnEV gemeint, es sei denn, es wird ausdrücklich eine andere Fassung der EnEV zitiert. Wenn in dieser Bekanntmachung auf DIN V 18599 oder Teile dieser Vornorm verwiesen wird, ist die Ausgabe Dezember 2011 unter Einschluss der Berichtigungsblätter zu Teil 5, Teil 8 und Teil 9 mit Ausgabedatum „2013-05“ gemeint.

1 Anwendungsbereich

Die Bekanntmachung enthält Vereinfachungen für die Aufnahme geometrischer Abmessungen und die Ermittlung energetischer Kennwerte für bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten sowie gesicherte Erfahrungswerte für Bauteile und Anlagenkomponenten von bestehenden Nichtwohngebäuden.

Die Bekanntmachung findet Anwendung, wenn

- a)

-

der Jahres-Primärenergiebedarf QP und die wärmetechnischen Eigenschaften der Gebäudehülle ermittelt werden sollen

- aa)

-

im Zusammenhang mit der Vornahme von Änderungen im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV an Nichtwohngebäuden (§ 9 Absatz 2 EnEV) oder

- bb)

-

zur Ausstellung von Energieausweisen für bestehende Nichtwohngebäude auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs (§ 18 Absatz 2 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 EnEV)

oder - b)

-

im Zusammenhang mit der Vornahme von Änderungen im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 EnEV der Ausgangszustand der betroffenen Bauteile ermittelt werden soll (§ 9 Absatz 2 Satz 4 EnEV)oder

- c)

-

im Zusammenhang mit der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebäudes nach § 9 Absatz 4 EnEV der Ausgangszustand vorhandener Gebäudeteile ermittelt werden soll (§ 9 Absatz 2 Satz 4 EnEV)oder

- d)

-

Modernisierungsempfehlungen als Bestandteil von Energieausweisen für Nichtwohngebäude ausgestellt werden sollen (§ 20 Satz 4 EnEV).

Voraussetzung für die Anwendung dieser Bekanntmachung in den oben genannten Fällen ist, dass im Rahmen des in § 9 Absatz 2 Satz 2 EnEV genannten Berechnungsverfahrens

- 1.

-

Angaben zu geometrischen Abmessungen von Gebäuden fehlen und diese vereinfacht ermittelt werden sollen oder

- 2.

-

energetische Kennwerte für bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten nicht vorliegen und gesicherte Erfahrungswerte für Bauteile und Anlagenkomponenten vergleichbarer Altersklassen und Gebäudenutzungen verwendet werden sollen.

Hierbei können gemäß § 9 Absatz 2 Satz 3 erster Halbsatz sowie Satz 4 EnEV anerkannte Regeln der Technik angewendet werden. Werden die in dieser Bekanntmachung zugelassenen Vereinfachungen und Erfahrungswerte verwendet, wird die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik vermutet (§ 9 Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz EnEV).

2 Vereinfachungen beim geometrischen Aufmaß

2.1 Aufmaß

Beim Aufmaß können Vereinfachungen gemäß Tabelle 1 genutzt werden. Fotometrische Methoden dürfen zum Einsatz kommen. Generell soll die Maßtoleranz 3 % nicht überschreiten.

Tabelle 1: Geometrische Vereinfachungen und Korrekturen für den Rechengang

| Lfd. Nr. | Maßnahme/Bauteil | zulässige Vereinfachung | |

|---|---|---|---|

| 1a | Fensteraufmaß | Die Fensterbreite bei Lochfassaden kann analog zu DIN 5034 mit 55 v. H. der Raumbreite angenommen werden. Die Fensterhöhe ergibt sich aus der lichten Raumhöhe minus 1,50 m. | |

| 1b | Aufmaß Außentüren | nicht erforderlich im Falle der Anwendung von Zeile 1a (Türen sind in dem Pauschalwert für die Fensterfläche – siehe Zeile 1a – enthalten). | |

| 1c | Rollladenkästen | Fläche: 10 v. H. der Fensterfläche | |

| 2 | – opake Vor- und Rücksprünge in den Fassaden bis zu 0,5 m – Brandriegel im Fassadenbereich |

dürfen übermessen werden | |

| 3a | Aufzugunterfahrten, Pumpensümpfe und vergleichbare Bauteile, die als Ausbuchtung über die sonstige thermische Gebäudehülle nach unten ins Erdreich überstehen | dürfen übermessen werden | |

| 3b | Treppenabgänge, Aufzugsschächte und Leitungsschächte, die aus dem beheizten Gebäudevolumen nach unten in einen unbeheizten Bereich führen | dürfen bei Anwendung des Verfahrens nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV („Ein-Zonen-Modell“) übermessen werden. Dies gilt nicht, wenn die Innentemperatur im unbeheizten Bereich in der Heizsaison infolge starker Belüftung (z. B. Tiefgaragen) nur unwesentlich über der Außentemperatur liegt. | |

| 3c | Treppenaufgänge, Aufzugsschächte und Leitungsschächte, die ohne wirksamen thermischen Abschluss aus dem beheizten Gebäudevolumen nach oben in einen unbeheizten Bereich führen | Für – Treppenaufgänge bis 25 m2 Grundfläche und – Schächte bis 12 m2 Grundfläche darf eine Ersatzfläche in der Ebene der obersten Geschossdecke liegend angenommen werden, die die gleiche Fläche besitzt wie der Treppenraum bzw. der jeweilige Schacht (einschließlich gegebenenfalls vorhandenem Aufzugsmaschinenraum), für die jedoch in Abhängigkeit von der Baualtersklasse des Gebäudes der folgende Ersatz-U-Wert anzusetzen ist: |

|

| Treppenaufgänge: | |||

| – bis 1918 | 6,80 W/(m2·K) | ||

| – 1919 bis 1957 | 5,70 W/(m2·K) | ||

| – 1958 bis 1978 | 3,60 W/(m2·K) | ||

| – ab 1979 | 1,30 W/(m2·K) | ||

| Aufzugs- und sonstige Schächte bis 5 m2 Grundfläche | |||

| – bis 1978 | 13,00 W/(m2·K) | ||

| – ab 1979 | 8,00 W/(m2·K) | ||

| Aufzugs- und sonstige Schächte über 5 m2 Grundfläche | |||

| – bis 1978 | 10,00 W/(m2·K) | ||

| – ab 1979 | 6,00 W/(m2·K) | ||

| 4 | Flächen der Heizkörpernischen | Die Flächen vorhandener Heizkörpernischen dürfen mit der Hälfte der Fläche des darüber liegenden Fensters angenommen werden. | |

| 5 | Lüftungsschächte | dürfen übermessen werden | |

| 6 | Sonstige opake Bauteile der Hüllfläche mit jeweils weniger als 1,0 m2 Fläche | dürfen übermessen werden | |

| 7 | Orientierung | Die Ausrichtung einer senkrechten oder geneigten Fläche darf so angesetzt werden, als wäre sie nach der nächstgelegenen der vier Haupt- und vier Nebenhimmelsrichtungen (also im 45° Raster: Nord, Nordost, Ost, Südost,…) ausgerichtet. | |

| 8 | Neigung | Die Neigung von Flächen darf mathematisch auf 0°, 30°, 45°, 60° oder 90° gerundet werden. | |

2.2 Zonierung

Bei der Aufteilung des Gebäudes in Zonen ist es ausreichend, deren Abmessungen und Geometrie mit einer Genauigkeit zu ermitteln, die methodisch sicherstellt, dass

- a)

-

die einzelnen Zonenflächen mit einer Toleranz von ±10 % ermittelt werden und

- b)

-

die Abweichungen der Einzelflächen im Mittel so ausfallen, dass für die sich ergebende Gesamtfläche des Gebäudes die Einhaltung einer Toleranz von –20 % / +5 % zu erwarten ist.

3 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität bestehender Bauteile

In den in Nummer 1 (Anwendungsbereich) dieser Bekanntmachung genannten Fällen und bei Vorliegen der dort dargestellten Voraussetzungen können gesicherte Erfahrungswerte für die energetische Qualität von Außenbauteilen wie folgt ermittelt werden:

- 1.

-

vorrangig auf der Grundlage von Nummer 3.1 aus Erkenntnissen über regionaltypische Bauweisenoder

- 2.

-

soweit dies mangels spezifischer Erkenntnisse nicht möglich ist, auf der Grundlage von Nummer 3.2

und soweit der Ausgangszustand des jeweiligen Bauteils durch nachträglich aufgebrachte Schichten verändert wurde, auch unter Anwendung von Nummer 3.3.

In allen genannten Fällen sind Wärmebrücken gemäß § 7 Absatz 3 EnEV zusätzlich über einen in den Berechnungsregeln gegebenen pauschalen Zuschlag ΔUWB zu berücksichtigen.

3.1 Wärmedurchgangskoeffizienten von nicht nachträglich gedämmten Außenbauteilen bei regionaltypischen Bauweisen

Wärmedurchgangskoeffizienten von Außenbauteilen regionaltypischer Bauweisen können auch für Nichtwohngebäude vereinfacht unter Verwendung der Erkenntnisse aus der folgenden Untersuchung ermittelt werden, die durch das ehemalige Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aus Mitteln der Wohnungsbauforschung gefördert wurde:

S. Klauß, W. Kirchhof, J. Gissel: „Erfassung regionaltypischer Materialien im Gebäudebestand mit Bezug auf die Baualtersklasse und Ableitung typischer Bauteilaufbauten“, ZUB Kassel April 2009 (BBR-Förderkennzeichen Z6 - 10.07.03-06.13 / II 2 – 80 01 06-13).

Die Erkenntnisse aus dieser Untersuchung, die als gesicherte Erfahrungswerte für die jeweilige regionaltypische Bauweise anzusehen sind, sind auch im Internet (mit Suchfunktion) verfügbar:

www.altbaukonstruktionen.de

3.2 Wärmedurchgangskoeffizienten von nicht nachträglich gedämmten Bauteilen, Eigenschaften von Verglasungen

Als Wärmedurchgangskoeffizienten von nicht nachträglich gedämmten opaken Bauteilen können die pauschalen Werte nach Tabelle 2, für transparente Bauteile nach den Tabellen 3 und 4 verwendet werden. Wärmebrücken sind dabei zusätzlich gemäß § 7 Absatz 3 EnEV in Verbindung mit DIN V 18599-2: 2011-12, gegebenenfalls auch in Verbindung mit DIN 4108 Beiblatt 2: 2006-02, über einen pauschalen Zuschlag ΔUWB zu berücksichtigen. Ist der U-Wert für eine komplette Fassade gegeben, so ist davon auszugehen, dass ein Wärmebrückenzuschlag darin schon enthalten ist. In diesem Fall ist für die weitere Berechnung der U-Wert der Fassade nach folgender Gleichung um den Wärmebrückenzuschlag ΔUWB der Zone zu reduzieren:

UCW = UCW – ΔUWB

Sind in Außenwänden Heizkörpernischen vorhanden, so darf der Wärmedurchgangskoeffizient für die Fläche der Heizkörpernische wie folgt vereinfacht angenommen werden:

UHeizkörpernische = 2 · UAußenwand

Wärmeströme über Bauteile zum Erdreich oder unbeheizte Keller dürfen auch in gekühlten Zonen vereinfacht durch die Anwendung von Temperatur-Korrekturfaktoren Fx nach DIN V 18599-2 bestimmt werden.

Tabelle 2: Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile im Ausgangszustand

| Bauteil | Konstruktion | Baualtersklasse1 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| bis 1918 |

1919 bis 1948 |

1949 bis 1957 |

1958 bis 1968 |

1969 bis 1978 |

1979 bis 1983 |

1984 bis 1994 |

ab 1995 |

||

| Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m2·K) | |||||||||

| Dach (auch Wände zwischen beheiztem und unbeheiztem Dachgeschoss) |

massive Konstruktion | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |

| Holzkonstruktion | 2,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | |

| oberste Geschossdecke (auch Geschossdecke nach unten gegen Außenluft, z. B. über Durchfahrten) |

massive Decke | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |

| Holzbalkendecke | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |

| Außenwand massive Konstruktion (auch Wände zum Erdreich oder zu unbeheizten [Keller-]Räumen) |

Zweischalige Wandaufbauten ohne Dämmschicht | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |

| Massivwand aus Vollziegeln, wenig oder nicht porösem Naturstein, Kalksandstein, Bimsbetonvollsteinen oder vergleichbaren Materialien bis 20 cm Wandstärke (gegebenenfalls einschließlich Putz) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |

| wie vorstehend, jedoch 20 bis 30 cm Wandstärke (gegebenenfalls einschließlich Putz) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |

| wie vorstehend, jedoch über 30 cm Wandstärke (gegebenenfalls einschließlich Putz) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |

| Massivwand aus Hochlochziegeln, Bimsbetonhohlsteinen oder vergleichbaren porösen oder stark gelochten Materialien | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | |

| Sonstige massive Wandaufbauten bis 20 cm Wandstärke über alle Schichten | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | |

| Sonstige Wandaufbauten über 20 cm Wandstärke über alle Schichten, gegebenenfalls mit ursprünglicher Dämmung | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | |

| Außenwand Holzkonstruktion (Fachwerk, Fertighaus oder ähnlich) |

Massivholzwand (z. B. Blockhaus), Holzrahmen oder Holztafelwand mit dämmender Füllung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |

| Fachwerkwand mit Lehm-/Lehmziegelausfachung bis 25 cm Wandstärke einschließlich Putz | 1,5 | 1,5 | 1,5 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |

| Fachwerkwand mit Vollziegel oder massiver Natursteinausfachung bis 25 cm Wandstärke einschließlich Putz | 2,0 | 2,0 | 2,0 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |

| sonstige Holzkonstruktion | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |

| sonstige Bauteile gegen Erdreich oder zu unbeheizten (Keller-)Räumen |

Kellerdecke Stahlbeton massiv | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |

| Kellerdecke als Holzbalkendecke | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |

| Kellerdecke als Ziegel- oder Hohlsteinkonstruktion | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | |

| Boden gegen Erdreich, Stahlbeton massiv | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | |

| Boden gegen Erdreich als Ziegel- oder Hohlsteinkonstruktion | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | |

| Boden gegen Erdreich/Hohlraum als Holzkonstruktion | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |

| Rollladenkasten2 | gedämmt | 1,8 | |||||||

| ungedämmt | 3,0 | ||||||||

| Türen3 | im Wesentlichen aus Metall | 4,0 | |||||||

| im Wesentlichen aus Holz, Holzwerkstoffen oder Kunststoff | 2,9 | ||||||||

- 1

- Baualtersklasse des Gebäudes (bzw. des Bauteils bei neu eingebauten Bauteilen). Maßgebend

für die Einordnung ist in Zweifelsfällen das Jahr der Fertigstellung des Gebäudes

oder des Gebäudeteils, zu dem das Bauteil gehört.

Die Baualtersklasse 1984 bis 1994 betrifft Gebäude, die nach der Wärmeschutzverordnung vom 24. Februar 1982 (Inkrafttreten 1. Januar 1984) errichtet wurden.

- 2

- Bei der Baualtersklasse ab 1995 kann auch ohne nähere Feststellung von einer gedämmten Ausführung ausgegangen werden.

- 3

- Siehe im Übrigen auch DIN 4108-4: 2013-02.

Tabelle 3: Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten transparenter Bauteile sowie für Fassaden im Ausgangszustand

| Bauteil | Konstruktion | Eigenschaft | Baualtersklasse4 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| bis 1978 | 1979 bis 1983 |

1984 bis 1994 |

ab 1995 | |||

| Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten U in W/(m2·K) und Ψ in W/(m·K), sowie Verglasungstyp nach DIN V 18599-2, Tab. 7 |

||||||

| Fenster, Fenstertüren | Holzfenster, einfach verglast | UW | 5,0 | keine Angabe |

keine Angabe |

keine Angabe |

| Glas | einfach | keine Angabe |

keine Angabe |

keine Angabe |

||

| Ug | 5,8 | keine Angabe |

keine Angabe |

keine Angabe |

||

| Holzfenster, zwei Scheiben5 | UW | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | |

| Glas | zweifach | zweifach | zweifach | MSIV 2 | ||

| Ug | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,4 | ||

| Kunststofffenster, Isolierverglasung | UW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,9 | |

| Glas | zweifach | zweifach | zweifach | MSIV 2 | ||

| Ug | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,4 | ||

| Aluminium- oder Stahlfenster, Isolierverglasung |

UW | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 1,9 | |

| Glas | zweifach | zweifach | zweifach | MSIV 2 | ||

| Ug | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,4 | ||

| zusätzliche Elemente von Fassaden | Paneel/opake Füllung | Up | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 |

| Fassadenprofil | Uf | 7,0 | 4,5 | 3,0 | 2,6 | |

| Festverglasung | Ψg | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | |

| Paneel/opake Füllung | Ψp | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |

| Fenster | ΨW | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |

| Bedeutung der Indizes: w = Fenster inkl. Fensterrahmen, g = Verglasung, p = opake Füllung, Paneel, f = Fassadenprofil |

||||||

- 4

- Siehe Fußnote 1.

- 5

- Isolierverglasung, Kastenfenster oder Verbundfenster.

Weitere solare und beleuchtungstechnische Standardwerte (g⊥, τe, τD65 und gtot) von Verglasungen und Sonnenschutzvorrichtungen sind anhand des Verglasungstyps und des Ug-Wertes aus DIN V 18599-2 Tabelle 7 zu entnehmen, bei Sonnenschutzverglasungen der Baualtersklassen bis 1994 aus Tabelle 4 dieser Bekanntmachung.

Tabelle 4: Standardwerte für die Kennwerte von Sonnenschutzverglasungen der Baualtersklassen bis 1994

| ohne Sonnenschutzvorrichtung |

gtot [-] mit außen liegender Sonnenschutzvorrichtung |

gtot [-] mit innen liegender Sonnenschutzvorrichtung |

||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ug | g⊥ | τe | τD65 | Außenjalousie | vertikale Markise |

innen liegende Jalousie | Textilrollo | Folie | ||||||||

| 10°-Stellung | 45°-Stellung | 10°-Stellung | 45°-Stellung | |||||||||||||

| [W/(m2·K)] | [-] | [-] | [-] | weiß | dunkelgrau | weiß | dunkelgrau | weiß | grau | weiß | hellgrau | weiß | hellgrau | weiß | grau | weiß |

| 2,90 | 0,51 | 0,44 | 0,47 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,16 | 0,12 | 0,31 | 0,35 | 0,34 | 0,37 | 0,30 | 0,39 | 0,30 |

Die bei der Berechnung der Nutzwärme/-kälte verwendeten Bauteileigenschaften müssen auch im Falle von Vereinfachungen nach Tabelle 4 bei den Ansätzen für die Beleuchtung berücksichtigt werden.

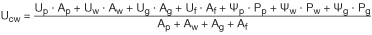

Der U-Wert einer Vorhangfassade Ucw darf vereinfacht mit folgender Gleichung aus den einzelnen Elementen der Fassade bestimmt werde n:

mit

- Ucw

-

Wärmedurchgangskoeffizient der Fassade in W/(m2·K)

- U

-

Wärmedurchgangskoeffizienten der einzelnen Elemente in W/(m2·K)

- A

-

Fläche der einzelnen Elemente (senkrechte Projektionsfläche) in m2

- Ψ

-

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient in W/(m·K)

- P

-

Sichtbare Gesamtumfangslänge der einzelnen Elemente in m

Indizes

- p

-

opake Füllung/Paneel

- w

-

Fenster inklusive Fensterrahmen

- g

-

Festverglasung

- f

-

Fassadenprofil

Vereinfacht dürfen die Längen und Flächen über die Achsmaße eines Fassadenelements bestimmt werden; das Fassadenprofil darf dabei vereinfacht mit einem Anteil von 15 % angenommen werden. Werden bei Fassaden die solaren und beleuchtungstechnischen Standardwerte (g⊥, τe, τD65 und gtot) für die ganze Fassade angesetzt, so ist stets auch der Rahmenteil (FF-Wert) für die gesamte Fassade zu ermitteln.

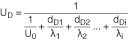

3.3 Wärmedurchgangskoeffizienten von nachträglich gedämmten opaken Bauteilen

Wurde ein opakes Bauteil nachträglich gedämmt, kann der aus Tabelle 2 entnommene pauschale U-Wert entsprechend korrigiert werden. Dabei ist die Dicke der nachträglich eingebrachten Dämmschichten und ihre Wärmeleitfähigkeit (bzw. eine pauschalierte Annahme dafür gemäß nachstehender Festlegung) zu ermitteln und wie folgt umzurechnen:

in W/(m2·K)

mit

- UD

-

pauschaler Wärmedurchgangskoeffizient für das nachträglich gedämmte Bauteil in W/(m2·K)

- U0

-

pauschaler Wärmedurchgangskoeffizient für das Bauteil im Urzustand aus Tabelle 2 in W/(m2·K)

- dD1

-

Dicke der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer 1 in m

- λ1

-

Wärmeleitfähigkeit der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer 1 in W/(m·K)

- dD2

-

Dicke der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer 2 in m

- λ2

-

Wärmeleitfähigkeit der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer 2 in W/(m·K)

- dDi

-

Dicke der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer i in m

- λi

-

Wärmeleitfähigkeit der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer i in W/(m·K)

Ist die Wärmeleitfähigkeit der nachträglich eingebrachten Dämmschicht nicht bekannt, kann vereinfachend für Mineralfaser-Produkte und Kunststoffschäume ein Wert von 0,040 W/(m·K) und für Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen oder Einblas-Dämmstoffe ein Wert von 0,050 W/(m·K) angenommen werden.

4 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität der Anlagentechnik

4.1 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität der Beleuchtung

Ist in einer Zone eines bestehenden Nichtwohngebäudes eine eingebaute Beleuchtungsanlage zwar vorhanden, ihre energetische Qualität aber nicht bekannt und nicht mit vertretbarem Aufwand zu ermitteln, darf auch hier die Festlegung für Zonen ohne eingebaute Beleuchtungstechnik gemäß Anlage 2 Nummer 2.1.7 EnEV entsprechend angewandt werden. Für diese Zonen sind demnach bei der Berechnung als Beleuchtungsart eine direkte/indirekte Beleuchtung mit elektronischem Vorschaltgerät und stabförmiger Leuchtstofflampe und eine Regelung der Beleuchtung gemäß Anlage 2 Tabelle 1 Zeile 2.2 EnEV anzunehmen.

4.2 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität von Wärmeversorgungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteversorgungsanlagen

Soweit keine anderen Erkenntnisse darüber vorliegen, dürfen für die Berechnungen nach DIN V 18599 erforderliche Angaben entsprechend der jeweiligen Gebäudenutzung und der Altersklasse den Tabellen 5 bis 7 entnommen werden.

Die Angaben in Spalte 10 der Tabellen 5 bis 7 dienen der zusätzlichen Information über die unterschiedlichen in Betracht kommenden Ausführungen und können genutzt werden, um gegebenenfalls anhand einfacher Merkmale eine von den nach den Spalten 3 bis 8 regelmäßig in den Gebäuden anzutreffenden Ausführungen abweichende Technik festzustellen und zu berücksichtigen.

Die Angaben zum Baualter beziehen sich auf das Baujahr6 des Gebäudes, soweit ein davon abweichendes Alter der Anlage nicht ausdrücklich festgestellt wurde. Für eine solche Feststellung des Alters von Anlagen bzw. Anlagenteilen ist in Zweifelsfällen die Typschildangabe maßgebend, auch wenn der Einbau in das Gebäude zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte.

- 6

- Maßgebend für die Einordnung ist in Zweifelsfällen das Jahr der Fertigstellung des Gebäudes oder des Gebäudeteils, zu dem die Anlage gehört.

Erläuterung zu den Tabellen:

- *

-

keine Angabe zur Vereinfachung, insbesondere wegen generell uneinheitlicher Ausführung in der Praxis; siehe auch jeweilige Hinweise in Spalte 10

- **

-

die Angabe ist irrelevant, z. B. weil die jeweilige Funktion nicht vorhanden ist

Tabelle 5: Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität von Wärmeversorgungsanlagen; Berechnung nach DIN V 18599-5

| Lfd. Nr. | Anlagentechnik/ Eigenschaft |

Regelmäßig vorzufindende Ausführung bei | Bezug auf DIN V 18599: 2011-12 | Merkmale/Identifikation/Kennwerte | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bürogebäuden/Verwaltungsgebäuden | Schulgebäuden | Betriebsgebäuden | Gebäuden des Handels | Hotels | sonstigen Nichtwohngebäuden |

||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Prozessbereich Erzeugung | |||||||||

| 1 | Kessel | Niedertemperaturkessel | bis 1977: Umstellbrandkessel 1978 – 1986: Standard-Gebläsekessel ab 1987: NT-Gebläsekessel |

Teil 5 Abschnitt 6.5.4.3.1 |

Niedertemperatur (NT)-Gebläsekessel – Öl oder Gas (Merkmal: Art der Brennstoffzuleitung) – Kesselwassertemperatur: Führungsgröße Außentemperatur – Gebläsebrenner an Lüfterrad oder Lüftermotor zu erkennen Norm-Nutzungsgrade ηK zwischen 89 % und 95 % (bezogen auf Heizwert Hi) Systemtemperaturen: 70/55 °C Brennwertkessel – Öl oder Gas (Merkmal: Art der Brennstoffzuleitung) – Kesselwassertemperatur: Führungsgröße Außentemperatur – Durch Nutzung der Kondensationswärme im Abgas erhöht sich der Wirkungsgrad – Erkennungsmerkmal: Kondensatablauf Norm-Nutzungsgrade ηK zwischen 102 % und 108 % (bezogen auf Heizwert Hi) Systemtemperaturen: 55/45 °C |

||||

| 2 | Betriebsweise bei Mehrkesselanlagen | Parallelbetrieb | Teil 5 Abschnitt 6.5.4.2 |

Im Parallelbetrieb sind die Heizkessel gleichzeitig zur Deckung des Wärmebedarfs in Betrieb. Im Betrieb Folgeschaltung wird die erforderliche Heizleistung zunächst von einem Heizkessel erbracht. Ist die angeforderte Leistung höher als die zur Verfügung stehende, schaltet sich der nächste Heizkessel ein. |

|||||

| 3 | Fernwärme | Art: Heißwasser über 110 °C – 130 °C Dämmklasse: Sekundärseite Klasse 1; Primärseite Klasse 2. |

Teil 5 Abschnitt 6.5.7 (Tabelle 54) |

Versorgung durch Fernwärme ist häufig in großen Ballungsgebieten und in der Nähe von

Heizkraftwerken anzutreffen; oft auch bei großen Liegenschaften. Sie ist zu erkennen am nicht vorhandenen Heizkessel und vorhandener Übergabestation. Die Temperaturangabe bezieht sich auf die Primär-Vorlauftemperatur Dämmklassen der Fernwärme-Hausstation: Rohre mit Außendurchmesser d1 ≤ 0,4 m – Dämmklasse 1: λ = 3,3·d1 + 0,22 [W/(m·K)] – Dämmklasse 2: λ = 2,6·d1 + 0,20 [W/(m·K)] Rohre mit Außendurchmesser d1 > 0,4 m oder ebene Oberfläche – Dämmklasse 1: U = 1,17 W/(m2·K) – Dämmklasse 2: U = 0,88 W/(m2·K) |

|||||

| 4 | Nachtabsenkung/ -abschaltung |

bis 1994 durchgehender Betrieb ab 1995 Nachtabsenkung |

durchgehender Betrieb | Nachtabsenkung | durchgehender Betrieb | * | Teil 5 Abschnitt 5.4.1 |

Nachtabsenkung: Raum-Solltemperatur um ca. 3 Kelvin herabgesetzt Nachtabschaltung: vollständige Abschaltung der Heizungsanlage bis zu einer geringen Außentemperatur (meist +5°C) Durchgehender Betrieb: bei Gebäuden mit 24 h Wärmeanforderung |

|

| 5 | Wochenendabsenkung/ -abschaltung |

Wochenendabsenkung | durchgehender Betrieb | * | Teil 5 Abschnitt 5.4.1 |

– bei Wochenendabsenkung/-abschaltung wird die Raum-Solltemperatur über das gesamte Wochenende abgesenkt bzw. abgeschaltet – durchgehender Betrieb in Gebäuden, in denen auch am Wochenende Publikumsverkehr stattfindet, in Betriebsgebäuden mit Schichtbetrieb über das Wochenende sowie in Schulen, in denen auch am Wochenende Unterricht stattfindet |

|||

| Prozessbereich Verteilung | |||||||||

| 6 | Systemtemperaturen | 70/55 °C | bis 1985 90/70 °C ab 1986 70/55 °C |

Teil 5 Abschnitt 5.3.1 |

Systemtemperaturen – sind die Haupt-Vorlauf- und Haupt-Rücklauftemperaturen im Heizungsnetz – sind abhängig von der Art der Wärmeerzeugung und der Wärmeverwendung |

||||

| 7 | Verteilung/Netzart | Zweirohrnetz | Teil 5 Abschnitt 6.3.2 |

– | |||||

| 8 | Dämmung der Heizungsleitungen |

gedämmt | Teil 5 Abschnitt 6.3.1.6 (Tabelle 23) |

– | |||||

| 9 | Überströmung | keine Überströmung vorhanden | Teil 5 Abschnitt 6.3.2.6 (Gl. 62) |

Überströmventile werden zwischen dem Haupt-Vorlauf- und dem Haupt-Rücklauf eingesetzt;

meistens zur Sicherstellung einer Mindestumlaufwassermenge am Wärmeerzeuger. Bei Gebäuden mit beheizten Zuluftanlagen findet sich häufig durch falschen Anschluss der Heizregister eine ständige Überströmung. |

|||||

| 10 | Wasserinhalt des Wärmeerzeugers | > 0,15 l/kW | Teil 5 Abschnitt 6.3.2.6 (Gl. 62) |

Ein höherer Wasserinhalt des Kessels bringt meist eine geringere Schalthäufigkeit

sowie einen niedrigeren wasserseitigen Druckverlust mit sich. – Wandhängende Geräte meist ≤ 0,15 l/kW – Stehende Heizkessel meist > 0,15 l/kW |

|||||

| 11 | Hydraulischer Abgleich |

nicht durchgeführt | Teil 5 Abschnitt 6.2.1 (Tabelle 6) |

Von einem durchgeführten hydraulischen Abgleich kann ausgegangen werden bei – verschiedenen Einstellungen von voreinstellbaren Thermostatventilen oder Rücklaufverschraubungen – einstellbaren Strangarmaturen |

|||||

| 12 | Dimensionierung Heizungspumpe | nicht bedarfsausgelegt | Teil 5 Abschnitt 6.3.2.3 |

– | |||||

| 13 | Druckregelung der Heizungspumpe | bis 1994 ungeregelt ab 1995 konstantdruck-geregelt |

ungeregelt | Teil 5 Abschnitt 6.3.2.5 (Tabelle 24) |

Pumpe ungeregelt: – einstufige Pumpen mit Anschlusskasten ohne Einstellschraube an der Pumpe oder mehrstufige Pumpe mit Schalter zur Stufenverstellung am Anschlusskasten |

||||

| 14 | Integriertes Pumpenmanagement beim Wärmeerzeuger | kein integriertes Pumpenmanagement | Teil 5 Abschnitt 4.3.3 |

Ein integriertes Pumpenmanagement liegt vor, wenn eine regelungstechnische Kopplung der primären Heizungspumpe zum Brenner des Wärmeerzeugers vorhanden ist. | |||||

| 15 | Intermittierender Pumpenbetrieb | bis 1994 nein ab 1995 ja |

nein | ja | nein | Teil 5 Abschnitt 6.3.2.6 (Gl. 61) |

Ein intermittierender Pumpenbetrieb liegt vor, wenn die Pumpe außerhalb der Nutzungszeit

mit eingeschränkter Leistung betrieben oder abgeschaltet wird. Bei einigen Gebäuden mit einer Kombination aus statischer Heizung und RLT-Anlage stellt die statische Heizung die Grundbeheizung und wird während der Nutzungszeit durch die RLT-Anlage ergänzt. In diesem Fall wird nur die Pumpe der RLT-Anlage intermittierend betrieben. |

||

| 16 | Heizungspufferspeicher | nicht vorhanden | Teil 5 Abschnitt 6.4 |

Heizungspufferspeicher werden eingesetzt, wenn die Betriebsweisen von Wärmeerzeuger und der restlichen Heizungsanlage (Verteilnetz und Verbraucher) nicht zusammenpassen oder um ein Takten des Wärmeerzeugers zu reduzieren. Einsatz finden sie bei Feststoffkesseln oder Wärmepumpen sowie bei Anlagen mit solarer Heizungsunterstützung. Da Niedertemperaturkessel und Brennwertkessel in der Regel in der Leistung modulierend betrieben werden, ist der Einsatz eines Pufferspeichers hier gegebenenfalls überflüssig. | |||||

| Prozessbereich Übergabe | |||||||||

| 17 | Art der Wärmeübergabe | Heizkörper | * | Unterflurkonvektor oder Heizkörper | Heizkörper | Teil 5 Abschnitt 6.2 |

Spalte 6: In Kaufhäusern werden häufig Unterflur-Konvektoren vor den Schaufenstern

eingesetzt, um die Sicht nicht zu verdecken und dem Kaltluftabfall an den meist großen

Verglasungen entgegenzuwirken. Betriebsgebäude (Spalte 5): Gebläsekonvektoren (decken- und wandhängend) |

||

| 18 | Raumtemperaturregelung | Thermostat (2K) | * | Raumgruppenregelung mit Führungsraum | Thermostat (2K) | Thermostat (2K) |

Teil 5 Abschnitt 6.2.3, 6.2.4, 6.2.8 |

– Die Angabe „2K“ bezieht sich auf die Proportionalabweichung der Thermostatventile. – Ist eine Elektroheizung eingebaut, kann eine P-Regelung (1K) angenommen werden. |

|

Tabelle 6: Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität von Lüftungs- und Klimaanlagen; Berechnung nach DIN V 18599-3 und DIN V 18599-7

| Lfd. Nr. | Anlagentechnik/ Eigenschaft |

Regelmäßig vorzufindende Ausführung bei | Bezug auf DIN V 18599: 2011-12 |

Merkmale/Identifikation/Kennwerte | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bürogebäuden/ Verwaltungsgebäuden |

Schulgebäuden | Betriebsgebäuden | Gebäuden des Handels | Hotels | sonstigen Nichtwohngebäuden |

||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Prozessbereich Erzeugung | |||||||||

| 1 | mechanische Abluft | vorhanden | vorhanden (WC-Abluft bei innen liegenden WCs) | vorhanden (WC-Abluft bei innen liegenden WCs) | vorhanden | vorhanden | * | Teil 2 Abschnitt 6.3.3.4 |

Mechanische Abluft ist regelmäßig anzutreffen – in innen liegenden WC-Räumen (Pflicht) und – in Gebäudezonen, in denen Luftverunreinigungen und innere Lasten nicht ausreichend über eine freie Lüftung abzuführen sind. Angaben zur Identifizierung des Anlagentyps (reine Abluftanlage oder Zu- und Abluftanlage) befinden sich in der Regel an den Lüftungsgeräten. |

| 2 | mechanische Zuluft | vorhanden | nicht vorhanden |

nicht vorhanden |

vorhanden | vorhanden | * | Teil 2 Abschnitt 6.3.3.3 |

Mechanische Zuluft ist regelmäßig in Gebäudezonen anzutreffen, – wo der notwendige Luftwechsel nicht oder nur teilweise durch freie Lüftung sichergestellt werden kann und – wo eine Überdrucklüftung erforderlich ist. Eine Zuluftanlage ist fast immer mit einer Abluftanlage gekoppelt. Angaben zur Identifizierung des Anlagentyps (reine Abluftanlage oder Zu- und Abluftanlage) befinden sich in der Regel an den Lüftungsgeräten. |

| 3 | teilweise oder vollständige Belüftung (Im Falle teilweiser Belüftung beziehen sich die Angaben der Zeilen 4 bis 13 ausschließlich auf die mechanisch belüfteten Zonen.) |

Kommunalverwaltung: teilweise Sonstige bis 1989: vollständig Sonstige ab 1990: teilweise |

** | * | vollständig | vollständig | * | Teil 2 Abschnitt 6.3.3.3 |

Teilweise Belüftung: Der Luftwechsel wird teils von der mechanischen Lüftung und teils

durch freie Lüftung erbracht. Vollständige Belüftung: Der Luftwechsel wird alleine durch die mechanische Lüftung erreicht. |

| 4 | vorwiegende Luftbehandlungsmethode | H + K + E | ** | H + K | H + K + E | H + K + E | * | – | H: Heizen K: Kühlen E: Entfeuchten |

| 5 | überwiegend – zentrale oder – dezentrale Außenluftaufbereitung |

zentral | ** | zentral | Teil 7 Abschnitt 1 (Bild 2) |

Zentrale Außenluftaufbereitung: Zentrale Außenluftaufbereitung (gebäude-, abschnitts-

oder geschossweise) und Verteilung der Zuluft über Luftkanalsysteme (unabhängig von

der Art gegebenenfalls zusätzlicher Raumkühlung). Dezentrale Außenluftaufbereitung: Raumweise Außenluftaufbereitung oder natürliche Lüftung über Fenster; gegebenenfalls zusätzliche Raumkühlsysteme mit Wasser oder Kältemittel als Wärmeträger. |

|||

| 6 | Gesamtvolumenstrom – variabel oder – konstant |

bis 1974 konstant ab 1975 variabel |

** | konstant | variabel | konstant | * | Teil 3 Abschnitt 5.2, 5.4, 6.1, 6.2 |

Bei Anlagen mit variablem Gesamtvolumenstrom wird zur Anpassung an die Wärme- oder

Kälteleistung der Volumenstrom durch einen drehzahlgeregelten Ventilator variiert. Bei Anlagen mit konstantem Volumenstrom wird der Volumenstrom beibehalten und die Lufttemperatur variiert. |

| 7 | Ventilatorregelung | bis 1994 ein- oder mehrstufig ab 1995 drehzahlgeregelt |

** | ein- oder mehrstufig | bis 1994 ein- oder mehrstufig ab 1995 drehzahlgeregelt |

ein- oder mehrstufig | bis 1994 ein- oder mehrstufig ab 1995 drehzahlgeregelt |

Teil 3 Abschnitt 6 |

Drehzahlgeregelte Ventilatoren ermöglichen die variable Regelung des Volumenstroms

abhängig von Druck oder Temperatur. Die mehrstufige Regelung erlaubt eine gestufte Regelung des Volumenstroms. Bei einstufigen Ventilatoren erfolgt keine Anpassung des Volumenstroms. |

| 8 | Grundlüftung mit Zusatzfunktion: – Art der Zusatzfunktion |

bis 1974 Kühlregister (Induktionsgerät) 1975 – 1984 VVS-Anlage ab 1985 Luft-Wasser-Systeme |

** | ohne | VVS-Anlage | Nachkühler (Splitgerät) |

* | Teil 3 Abschnitt 1 |

Anlagen mit Grundlüftung und Zusatzfunktion zur Abdeckung der Raumkühllasten: entweder

durch ein zusätzliches Energiemedium (Nachkühler, Kühldecke, Umluftanlage oder Kühlregister

in Induktionsgerät) oder durch Erhöhung des vorkonditionierten Außenluftvolumenstroms

mit Hilfe einer VVS-Anlage. VVS: Variable-Volumenstrom-Systeme |

| Prozessbereich Verteilung | |||||||||

| 9 | Klimasystem | bis 1974 Induktionsanlage mit Primärluft ab 1975 Drallluftdurchlass und Schlitzdurchlass |

** | * | Drallluftdurchlass und Schlitzdurchlass | Fan-Coil mit Primärluft | * | Teil 7 Abschnitt 5.3 (Tabelle 9) |

In Induktionsgeräten befinden sich je nach Bauart ein oder zwei Wärmeübertrager, die

an das Heizungsnetz und an das Kaltwassernetz angeschlossen sind. Ventilatorkonvektoren (Fan-Coils) sind Raumklimasysteme, die ähnlich funktionieren wie Induktionsgeräte und für die Luftumwälzung Gebläse besitzen. Der Mindestaußenluftvolumenstrom wird hierbei nicht durch das Gerät selber, sondern durch separate Luftdurchlässe eingeblasen. Neben der Temperatur kann auch der Volumenstrom raumweise eingestellt werden. Drallauslässe und Schlitzauslässe verteilen die Luft im Raum. Sie sind meist an/in der Decke montiert. |

| 10 | Wärmerückgewinnung (WRG) – mit oder – ohne Stoff- bzw. Feuchtetransport |

WRG ohne Stoff- bzw. Feuchtetransport | ** | * | WRG ohne Stoff- bzw. Feuchtetransport | * | Teil 3 Abschnitt 7.2 |

WRG ohne Stoff- bzw. Feuchtetransport: Plattenwärmeübertrager, Kreislaufverbundsysteme und Wärmerohre WRG mit Stoff- bzw. Feuchtetransport: Rotationswärmeübertrager |

|

| 11 | Rückwärmzahl der Wärmerückgewinnung | Rückwärmzahlen abhängig vom eingesetzten WRG-Typ zwischen 40 und 70 % (siehe Merkmale und Kennwerte). |

Teil 3 Abschnitt 7.2 Teil 7 Abschnitt 5.2.2 |

Übliche Rückwärmzahlen: – Kreuzstrom-Plattenwärmeübertrager: η = 50 % – Kreislaufverbundsystem: η = 40 % – Wärmerohre: η = 50 % – Rotationswärmeübertrager: η = 70 % |

|||||

| 12 | Feuchteanforderung | keine Feuchteanforderung |

** | * | keine Feuchteanforderung | * | Teil 3 Abschnitt 7.2 |

Hinsichtlich der Befeuchtung ist zu unterscheiden, ob und inwieweit Anforderungen einzuhalten sind („keine Feuchteanforderung“, „Feuchteanforderungen mit Toleranzen“ oder „Feuchteanforderungen mit geringen Toleranzen“). | |

| 13 | Befeuchtertyp | * | Teil 3 Abschnitt 7.2 Teil 7 Abschnitt 6.6.3 (Tabelle 21) |

Im Falle einer Befeuchtung ist zur Bestimmung eines Anlagentyps nach DIN V 18599 der

Luftbefeuchtertyp zu wählen: Verdunstungsbefeuchter: regelbar oder nicht regelbar, Wasser wird über Verdunstung in die zu befeuchtende Luft aufgenommen. Dampfbefeuchter: Die Luft wird über Wasserdampf befeuchtet. Dampferzeugung elektrisch, gasbefeuert, ölbefeuert oder Ferndampf; am häufigsten Elektrodampferzeuger. |

|||||

Tabelle 7: Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität von Kälteversorgungsanlagen; Berechnung nach DIN V 18599-7

| Lfd. Nr. | Anlagentechnik/ Eigenschaft |

Regelmäßig vorzufindende Ausführung bei | Bezug auf DIN V 18599: 2011-12 |

Merkmale/Identifikation/Kennwerte | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bürogebäuden/ Verwaltungsgebäuden |

Schulgebäuden | Betriebsgebäuden | Gebäuden des Handels | Hotels | sonstigen Nichtwohngebäuden |

||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Prozessbereich Erzeugung | |||||||||

| 1 | Kälteerzeugung vorhanden? | ja | nein | * | ja | ja | * | Teil 2 Abschnitt 6.5.6 |

Im Falle von Gebäuden mit teilweiser Belüftung mit Kühlfunktion gelten auch Aussagen

zur Kälteversorgung nur für die entsprechend versorgten Zonen. (Kälteerzeugung häufig bei Betriebsgebäuden vorhanden!) |

| 2 | Erzeugungssystem | indirekte, wassergekühlte Kompressionskältemaschine | ** | * | indirekte, wassergekühlte Kompressionskältemaschine | indirekte, luftgekühlte Kompressionskältemaschine | * | Teil 7 Abschnitt 7.1.1 (Tabelle 23) |

Indirekte oder direkte Systeme: – Bei direkter Kühlung wird die Wärme direkt vom Kältemittel der Kältemaschine aufgenommen. – Bei indirekten Systemen wird die überschüssige Wärme zunächst an einen Wasserkreislauf übertragen, der mit dem Verdampfer der Kältemaschine verbunden ist. Wassergekühlte Kältemaschinen geben über einen Wasserkreislauf zwischen dem Kondensator der Kältemaschine und dem Rückkühlwerk die Wärme an die Umgebung ab. Bei luftgekühlten Kältemaschinen wird der Kondensator direkt mit Luft durchströmt. Split-Anlagen sind direkte, dezentrale Klimaanlagen mit einem Außengerät und einem oder mehreren Innengeräten. – Mono-Split-Anlagen: ein Verflüssiger (außen) und ein Verdampfer (innen) – Multi-Split-Anlagen: ein Verflüssiger (außen) und mehrere Verdampfer (innen) |

| 3 | Verdichter | bis 300 kW häufig Kolbenverdichter > 300 kW Schraubenverdichter |

** | bis 300 kW häufig Kolbenverdichter > 300 kW Schraubenverdichter |

* | Teil 7 Abschnitt 7.1.1 (Tabelle 23) |

Verdichterbauarten: – für Leistungen bis 300 kW meist Hubkolbenverdichter – Leistungen ab 300 kW häufig Schraubenverdichter – ab 1990 auch Scrollverdichter bis ca. 200 kW – Turbo-Verdichter nur bei sehr großen Kälteleistungen. |

||

| 4 | Art der Teillastregelung der Verdichter | Mehrstufig schaltbar | ** | Mehrstufig schaltbar | Zweipunktregelung | Mehrstufig schaltbar | * | Teil 7 Abschnitt 7.1.3 (Tabelle 25, 27, 29) |

Zylinderabschaltung nur bei Kolbenverdichtern Zweipunktregelung häufig bei Anlagen mit nur einem Verdichter Bei mehreren Verdichtern oft mehrstufig schaltbar |

| 5 | Kältemittel | bis 1999: R22 ab 2000: R134a |

** | bis 1999: R22 ab 2000: R134a |

Teil 7 Abschnitt 7.1.3 (Tabelle 26, 28) |

Das Kältemittel bestimmt in den Kältemaschinen durch Zustandsänderungen den Kreisprozess

und hat damit Einfluss auf die Effizienz. In Bestandsanlagen ist sehr häufig noch das Kältemittel R22 enthalten. Seit dem Jahr 2000 dürfen allerdings keine Anlagen mehr mit diesem Kältemittel gebaut werden. Als Ersatz für R22 (ab 1. Januar 2015 Nachfüllung gänzlich verboten) werden oft folgende Kältemittel eingesetzt: – R404 A und R507 in wassergekühlten Kältesätzen – R407 A, 407 B und 407 C in luftgekühlten Kältesätzen In den meisten Fällen wird bei Neuanlagen das Kältemittel R134a genutzt. |

|||

| 6 | Kühlwassertemperatur (Rückkühlkreis) |

Nasskühler 27/33 °C Trockenkühler 40/45 °C |

** | * | Nasskühler 27/33 °C Trockenkühler 40/45 °C |

* | * | Teil 7 Abschnitt 7.1.3.2 |

Die Kühlwassertemperatur kann bei wassergekühlten Kältemaschinen mit den aufgeführten

Näherungswerten, abhängig vom Rückkühler angenommen werden. Bei luftgekühlten Kältemaschinen entfällt der Kühlwasserkreislauf. |

| 7 | Art der Rückkühlung | * | ** | * | Teil 7 Abschnitt 7.1.7 (Tabelle 35) |

Trockenkühler: häufig bei Anforderungen an Winterfestigkeit oder Nebelschwadenvermeidung

eingesetzt; in der Regel günstiger Nasskühler: Anforderungen an Energieeffizienz oder Platzbedarf |

|||

| 8 | Betriebsweise Kühlwasserpumpe |

Saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung | ** | * | Saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung | * | * | Teil 7 Abschnitt 6.5.2.4 (Tabelle 18) |

Der vollautomatisierte Betrieb ist nur bei Anlagen mit einer Gebäudeautomation zu realisieren. Bei älteren Anlagen wurden häufig Regel-Komponenten nachgerüstet, um eine saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung automatisch umzusetzen. |

| Prozessbereich Verteilung | |||||||||

| 9 | Kühlwasserpumpe – geregelt oder – ungeregelt |

ungeregelt | ** | * | ungeregelt | * | * | Teil 7 Abschnitt 6.5.3.3 (Tabelle 19) |

Bei mehreren Kältemaschinen und mehreren Rückkühlern werden eher drehzahlgeregelte Pumpen eingesetzt; bei Bestandsbauten ist dies jedoch die Ausnahme. |

| 10 | Kühlwasserpumpe an Auslegungspunkt adaptiert | nein | ** | * | nein | * | * | Teil 7 Abschnitt 6.5.3.2.2 |

Pumpen neueren Baujahres können an den Betriebspunkt adaptiert werden. Sie können dort eingesetzt werden, wo keine Mindestmassenströme gefordert sind. |

| 11 | Hydraulischer Abgleich Kühlwasserkreis |

nein | ** | nein | nein | * | nein | Teil 7 Abschnitt 6.5.2.6 |

Bei hydraulischem Abgleich sind die Komponenten im Kühlwasserkreislauf durch Anpassen des Massenstroms im Rohrnetz gegenseitig optimal abgeglichen. |

| 12 | Kaltwassertemperatur (Primärkreis) |

6/12 °C | ** | 6/12 °C | Teil 7 Abschnitt 7.1.3 (Tabelle 26, 28) |

Die Kaltwassertemperatur ist abhängig vom eingesetzten Klimasystem. Standardmäßig: – Induktionsanlagen 14/18 °C – Kaltwasser/VVS-Anlage 6/12 °C – Kühldecke 16/18 °C – Ventilatorkonvektoren 14/18 °C – Bauteilaktivierung 18/20 °C |

|||

| 13 | Überströmung in Kaltwasserkreislauf vorhanden | ja | ** | nein | ja | nein | * | Teil 7 Abschnitt 6.5.2.5 |

Überströmventile werden zwischen dem Kaltwasser-Vor- und dem Kaltwasser-Rücklauf zur Sicherstellung der Mindestumlaufwassermenge am Verdampfer bzw. zur Begrenzung der Druckdifferenz am Verbraucher oder zur permanenten Kältebereithaltung im Verteilnetz eingesetzt. |

| 14 | Betriebsweise Kaltwasserpumpe | Saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung |

** | * | Saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung |

vollautomatisierter, bedarfsgesteuerter Betrieb | Saisonale Abschaltung in Monaten ohne Kühlbedarf |

Teil 7 Abschnitt 6.5.2.4 (Tabelle 18) |

siehe Zeile 8 |

| 15 | Kaltwasserpumpe – geregelt oder – ungeregelt |

ungeregelt | ** | ungeregelt | Teil 7 Abschnitt 6.5.3.3 (Tabelle 19) |

– Pumpe ungeregelt: Einstufige Pumpen mit Anschlusskasten ohne Einstellschraube an der

Pumpe oder mehrstufige Pumpe mit Schalter zur Stufenverstellung am Anschlusskasten. – Wenn die Verdampfer den vollen Massenstrom benötigen, werden keine drehzahlgeregelten Pumpen eingesetzt. |

|||

| 16 | Kaltwasserpumpe an Auslegungspunkt adaptiert | nein | ** | nein | Teil 7 Abschnitt 6.5.3.2.2 |

siehe Zeile 10 | |||

| 17 | Hydraulischer AbgleichKaltwasserkreis | nein | ** | nein | Teil 7 Abschnitt 6.5.2.6 |

Bei hydraulischem Abgleich erhält jeder Verbraucher seinen definierten Massenstrom durch Ändern der Widerstände im Rohrnetz. | |||

| 18 | Kältespeicher vorhanden | nein | ** | * | nein | Teil 7 Abschnitt 6.5.2.5 |

Kältespeicher werden eingesetzt, um ein Takten des Kälteerzeugers zu verhindern oder um Kälte für den Tag zu bevorraten, wenn die Kälteerzeugung (z. B. wegen eines günstigeren Stromtarifs) nur in der Nacht laufen soll. | ||

| 19 | Hydraulische Entkopplung Kaltwasserkreis | nein | ** | * | nein | Teil 7 Abschnitt 6.5.2.5 |

Eine hydraulische Entkopplung liegt vor, wenn sich die Verbraucher und der Erzeuger hydraulisch nicht beeinflussen (z. B. hydraulische Weiche, parallel geschalteter Kältespeicher, Umlenkventile). | ||

5 Nichtberücksichtigung von sicherheitstechnischen Lüftungseinrichtungen

Sicherheitstechnische Einrichtungen (z. B. Überdruckbelüftungen für den Brandfall, Entrauchungsanlagen) sowie Lüfter zur Vermeidung von Überhitzungen der Gebäudetechnik (z. B. Aufzugstechnik) dürfen unberücksichtigt bleiben.