Suchergebnis

vom: 30.05.2016

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Bundesministerium für Bildung und Forschung

BAnz AT 13.07.2016 B1

Bundesministerium

für Wirtschaft und Energie

Bundesministerium

für Bildung und Forschung

Bekanntmachung

der Sanitär-, Heizungs- und

Klimatechnikanlagenmechanikerausbildungsverordnung

nebst Rahmenlehrplan

Nachstehend werden

- a)

-

die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikanlagenmechanikerausbildungsverordnung vom 28. April 2016 (BGBl. I S. 1025) nachrichtlich veröffentlicht,

- b)

-

der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik – Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 29. Januar 2016 –

bekannt gegeben.

Die Verordnung und der Rahmenlehrplan sind nach dem zwischen Bund und Ländern auf der Grundlage des Gemeinsamen Ergebnisprotokolls vom 30. Mai 1972 vereinbarten Verfahren miteinander abgestimmt worden.

Zusammen mit der Verordnung und dem Rahmenlehrplan wurden Zeugniserläuterungen in deutscher, englischer und französischer Sprache erarbeitet und mit den Spitzenorganisationen der an der betrieblichen Berufsausbildung Beteiligten abgestimmt. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der Internetseite des Bundesinstituts für Berufsbildung (http://www2.bibb.de/tools/aab/aabzeliste_de.php) zugänglich gemacht werden. Den zuständigen Stellen wird empfohlen, die Zeugniserläuterungen als Anlage zum Abschlusszeugnis den Absolventen auszuhändigen.

Die Liste der Entsprechungen zwischen Ausbildungsordnung und Rahmenlehrplan ist im Informationssystem Aus- und Weiterbildung (A.WE.B) des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) veröffentlicht unter http://www.bibb.de/berufssuche.

VIIB4 - 807331/32

Bundesministerium

für Wirtschaft und Energie

J. Bittner-Kelber

Bundesministerium

für Bildung und Forschung

L. Wieland

Verordnung

über die Berufsausbildung

zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

und zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

(Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikanlagenmechanikerausbildungsverordnung – SHKAMAusbV)*

Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 436 Nummer 1 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, und auf Grund des § 25 Absatz 1 Satz 1 der Handwerksordnung, der zuletzt durch Artikel 283 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung:

Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

| § 1 | Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes |

| § 2 | Dauer der Berufsausbildung |

| § 3 | Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan |

| § 4 | Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild |

| § 5 | Ausbildungsplan |

| § 6 | Schriftlicher Ausbildungsnachweis |

Abschluss- oder Gesellenprüfung

| § 7 | Ziel, Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkte |

| § 8 | Inhalt von Teil 1 |

| § 9 | Prüfungsbereich Versorgungstechnik |

| § 10 | Inhalt von Teil 2 |

| § 11 | Prüfungsbereiche von Teil 2 |

| § 12 | Prüfungsbereich Kundenauftrag |

| § 13 | Prüfungsbereich Arbeitsplanung |

| § 14 | Prüfungsbereich Systemanalyse und Instandhaltung |

| § 15 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |

| § 16 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |

Schlussvorschriften

| § 17 | Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse |

| § 18 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |

| Anlage: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik |

Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und der Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik wird staatlich anerkannt nach

- 1.

-

§ 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes und

- 2.

-

§ 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 24 Installateur und Heizungsbauer der Handwerksordnung.

Dauer der Berufsausbildung

Die Berufsausbildung dauert dreieinhalb Jahre.

Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbildungsrahmenplan vorgegeben ist, darf abgewichen werden, wenn und soweit betriebspraktische Besonderheiten oder Gründe, die in der Person des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern.

Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren ein.

Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild

Die Berufsausbildung gliedert sich in

- 1.

-

berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten und

- 2.

-

integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten werden in Berufsbildpositionen als Teil des Ausbildungsberufsbildes gebündelt.

Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse sind:

- 1.

-

Prüfen und Messen von Anlagen und Anlagenteilen,

- 2.

-

Fügen,

- 3.

-

manuelles Trennen, Spanen und Umformen,

- 4.

-

maschinelles Bearbeiten,

- 5.

-

Instandhalten von Betriebsmitteln,

- 6.

-

Instandhalten von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen,

- 7.

-

Installieren von elektrischen Baugruppen und Komponenten in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen,

- 8.

-

Montieren und Demontieren von Rohrleitungen und Kanälen,

- 9.

-

Montieren, Demontieren und Transportieren von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen,

- 10.

-

Durchführen von Dämm-, Dichtungs- und Schutzmaßnahmen,

- 11.

-

Anwenden von Anlagen- und Systemtechnik sowie Inbetriebnahme von ver- und entsorgungstechnischen Anlagen und Systemen,

- 12.

-

Funktionskontrolle und Instandhaltung von ver- und entsorgungstechnischen Anlagen und Systemen,

- 13.

-

Unterscheiden und Berücksichtigen von nachhaltigen Systemen und deren Nutzungsmöglichkeiten,

- 14.

-

Durchführen von Hygienemaßnahmen,

- 15.

-

kundenorientierte Auftragsbearbeitung,

- 16.

-

Berücksichtigen von bauphysikalischen, bauökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen und

- 17.

-

Gebäudemanagementsysteme.

Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:

- 1.

-

Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

- 2.

-

Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,

- 3.

-

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

- 4.

-

Umweltschutz,

- 5.

-

betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation,

- 6.

-

Planen und Steuern von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitsergebnisse und

- 7.

-

Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen.

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach den Absätzen 2 und 3 sind in mindestens einem der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln:

- 1.

-

Sanitärtechnik,

- 2.

-

Heizungstechnik,

- 3.

-

Lüftungs- und Klimatechnik sowie

- 4.

-

erneuerbare Energien und Umwelttechnik.

Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere als die in Satz 1 genannten Einsatzgebiete sind zulässig, wenn in ihnen die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach den Absätzen 2 und 3 vermittelt werden können.

Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen.

Schriftlicher Ausbildungsnachweis

Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Dazu ist ihnen während der Ausbildungszeit Gelegenheit zu geben.

Die Ausbildenden haben den Ausbildungsnachweis regelmäßig durchzusehen.

Abschluss- oder Gesellenprüfung

Ziel, Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkte

Durch die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat.

Die Abschluss- oder Gesellenprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.

Teil 1 soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres durchgeführt werden, Teil 2 am Ende der Berufsausbildung.

Inhalt von Teil 1

Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung erstreckt sich auf

- 1.

-

die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten drei Ausbildungshalbjahre genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

- 2.

-

den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

Prüfungsbereich Versorgungstechnik

Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung findet im Prüfungsbereich Versorgungstechnik statt.

Im Prüfungsbereich Versorgungstechnik soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist,

- 1.

-

technische Unterlagen zu nutzen, Arbeitsschritte zu planen und Arbeitsmittel festzulegen,

- 2.

-

Material manuell und maschinell unter Berücksichtigung von Qualität, Kundenanforderungen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu bearbeiten,

- 3.

-

Bauteile zu fügen und zu montieren,

- 4.

-

Messungen durchzuführen und Prüf- und Messprotokolle auszufüllen sowie

- 5.

-

den Zusammenhang von Technik, Arbeitsorganisation, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen.

Für den Nachweis nach Absatz 2 sind das Anfertigen und das Prüfen eines versorgungstechnischen Bauteils oder einer Baugruppe nach Unterlagen zugrunde zu legen.

Der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe durchführen. Während der Arbeitsaufgabe soll mit ihm ein situatives Fachgespräch geführt werden. Weiterhin soll der Prüfling Aufgaben, die sich auf die Arbeitsaufgabe beziehen, schriftlich bearbeiten.

Die Prüfungszeit beträgt insgesamt sieben Stunden. Das situative Fachgespräch dauert höchstens 10 Minuten. Auf die schriftliche Bearbeitung der Aufgaben entfallen 60 Minuten.

Inhalt von Teil 2

Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung erstreckt sich auf

- 1.

-

die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

- 2.

-

den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

In Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

Prüfungsbereiche von Teil 2

Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung findet in folgenden Prüfungsbereichen statt:

- 1.

-

Kundenauftrag,

- 2.

-

Arbeitsplanung,

- 3.

-

Systemanalyse und Instandhaltung sowie

- 4.

-

Wirtschafts- und Sozialkunde.

Prüfungsbereich Kundenauftrag

Im Prüfungsbereich Kundenauftrag soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist,

- 1.

-

Arbeitsabläufe und Aufgaben unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer, organisatorischer und zeitlicher Vorgaben zu planen und umzusetzen und Material zu disponieren,

- 2.

-

Verdrahtungs- und Anschlusstechniken anzuwenden und elektrische Baugruppen einzustellen und abzugleichen,

- 3.

-

Fehler und Störungen an hydraulischen oder elektrischen Anlagen und Geräten systematisch festzustellen, einzugrenzen und zu beheben und Prüfprotokolle zu erstellen,

- 4.

-

gerätespezifische Software anzuwenden,

- 5.

-

Bauteile zu montieren und

- 6.

-

Steuerungs- oder Regelungsparameter einzustellen.

Für den Nachweis nach Absatz 1 sind das Einrichten, Ändern oder Instandhalten eines versorgungstechnischen Systems, einer Anlage oder einer Baugruppe einschließlich der Inbetriebnahme des Systems, der Anlage oder der Baugruppe zugrunde zu legen.

Der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe durchführen und mit praxisbezogenen Unterlagen dokumentieren. Die Arbeitsaufgabe kann aus mehreren Aufgabenteilen bestehen. Bei der Aufgabenstellung ist das Einsatzgebiet nach § 4 Absatz 4 zu berücksichtigen, in dem der Prüfling überwiegend ausgebildet wurde. Während der Durchführung wird mit ihm ein situatives Fachgespräch über die Arbeitsaufgabe geführt.

Die Prüfungszeit beträgt insgesamt 15 Stunden. Das situative Fachgespräch dauert höchstens 20 Minuten.

Prüfungsbereich Arbeitsplanung

Im Prüfungsbereich Arbeitsplanung soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist,

- 1.

-

eine Aufgabenanalyse durchzuführen,

- 2.

-

die zur Montage und zur Inbetriebnahme von Anlagen notwendigen mechanischen und elektrischen Komponenten, Werkzeuge und Hilfsmittel unter Beachtung technischer Regeln auszuwählen,

- 3.

-

Montagepläne anzupassen und die Arbeitsschritte unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit und unter Berücksichtigung von qualitätssichernden Maßnahmen zu planen und

- 4.

-

Maßnahmen zur Inbetriebnahme unter Berücksichtigung betrieblicher Abläufe zu planen.

Für den Nachweis nach Absatz 1 ist das Anfertigen eines Arbeitsplanes zur Montage und zur Inbetriebnahme zugrunde zu legen.

Der Prüfling soll Aufgaben schriftlich bearbeiten. Bei der Aufgabenstellung ist das Einsatzgebiet nach § 4 Absatz 4 zu berücksichtigen, in dem der Prüfling überwiegend ausgebildet wurde.

Die Prüfungszeit beträgt 150 Minuten.

Prüfungsbereich Systemanalyse und Instandhaltung

Im Prüfungsbereich Systemanalyse und Instandhaltung soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist,

- 1.

-

elektrische und hydraulische Schaltungsunterlagen sowie Steuerungs- und Regelungsprogramme auszuwerten, Einstellwerte zu ändern und funktionelle Zusammenhänge zu erkennen,

- 2.

-

mechanische und elektrische Größen zu ermitteln und Anlageverhalten zu begründen sowie

- 3.

-

Prüfverfahren auszuwählen und einzusetzen, Fehlerursachen festzustellen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten und Schutzeinrichtungen zu prüfen.

Für den Nachweis nach Absatz 1 sind das Beschreiben der Vorgehensweise zur systematischen Eingrenzung und Behebung von Fehlern sowie von Maßnahmen der Instandhaltung eines versorgungstechnischen Systems oder einer versorgungstechnischen Anlage oder einer Baugruppe zugrunde zu legen.

Der Prüfling soll Aufgaben schriftlich bearbeiten. Bei der Aufgabenstellung ist das Einsatzgebiet nach § 4 Absatz 4 zu berücksichtigen, in dem der Prüfling überwiegend ausgebildet wurde.

Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde

Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.

Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten.

Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

Gewichtung der Prüfungsbereiche und

Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung

Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:

- 1.

-

Versorgungstechnik mit30 Prozent,

- 2.

-

Kundenauftrag mit35 Prozent,

- 3.

-

Arbeitsplanung mit15 Prozent,

- 4.

-

Systemanalyse und Instandhaltung mit10 Prozent,

- 5.

-

Wirtschafts- und Sozialkunde mit10 Prozent.

Die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen wie folgt bewertet worden sind:

- 1.

-

im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,

- 2.

-

im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,

- 3.

-

im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit mindestens „ausreichend“,

- 4.

-

in mindestens zwei der übrigen Prüfungsbereiche von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und

- 5.

-

in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.

Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der Prüfungsbereiche Arbeitsplanung, Systemanalyse und Instandhaltung oder Wirtschafts- und Sozialkunde durch eine mündliche Prüfung von 15 Minuten zu ergänzen, wenn

- 1.

-

der Prüfungsbereich schlechter als „ausreichend“ bewertet worden ist und

- 2.

-

die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann.

Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Schlussvorschriften

Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse

Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestehen, können nach den Vorschriften dieser Verordnung unter Anrechnung der bisher absolvierten Ausbildungszeit fortgesetzt werden, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren und der oder die Auszubildende noch nicht die Zwischenprüfung absolviert hat.

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik/zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik vom 24. Juni 2003 (BGBl. I S. 1012, 1439), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. Juli 2003 (BGBl. I S. 1543) geändert worden ist, außer Kraft.

Der Bundesminister

für Wirtschaft und Energie

Machnig

(zu § 3 Absatz 1)

Ausbildungsrahmenplan

für die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und

Klimatechnik und zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

| Lfd. Nr. |

Teil des Ausbildungsberufsbildes |

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |

Zeitliche Richtwerte in Wochen im |

|

|---|---|---|---|---|

| 1. bis 18. Monat |

19. bis 42. Monat |

|||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| 1 | Prüfen und Messen von Anlagen und Anlagenteilen (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |

|

5 | |

|

5 | |||

| 2 | Fügen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |

|

14 | |

| 3 | Manuelles Trennen, Spanen und Umformen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |

|

6 | |

| 4 | Maschinelles Bearbeiten (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |

|

8 | |

| 5 | Instandhalten von Betriebsmitteln (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |

|

4 | |

| 6 | Instandhalten von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |

|

14 | |

| 7 | Installieren von elektrischen Baugruppen und Komponenten in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) |

|

7 | |

|

6 | |||

| 8 | Montieren und Demontieren von Rohrleitungen und Kanälen (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |

|

8 | |

|

8 | |||

| 9 | Montieren, Demontieren und Transportieren von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 9) |

|

4 | |

|

10 | |||

| 10 | Durchführen von Dämm-, Dichtungs- und Schutzmaßnahmen (§ 4 Absatz 2 Nummer 10) |

|

5 | |

| 11 | Anwenden von Anlagen- und Systemtechnik sowie Inbetriebnahme von ver- und entsorgungstechnischen Anlagen und Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 11) |

|

12 |

|

|

||||

| 12 | Funktionskontrolle und Instandhaltung von ver- und entsorgungstechnischen Anlagen und Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 12) |

|

8 | |

| 13 | Unterscheiden und Berücksichtigen von nachhaltigen Systemen und deren Nutzungsmöglichkeiten (§ 4 Absatz 2 Nummer 13) |

|

||

|

8 |

|||

| 14 | Durchführen von Hygienemaßnahmen (§ 4 Absatz 2 Nummer 14) |

|

4 | |

|

4 | |||

| 15 | Kundenorientierte Auftragsbearbeitung (§ 4 Absatz 2 Nummer 15) |

|

4 | |

| 16 | Berücksichtigen von bauphysikalischen, bauökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 16) |

|

2 | |

|

2 | |||

| 17 | Gebäudemanagementsysteme (§ 4 Absatz 2 Nummer 17) |

|

2 | |

Abschnitt B: integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

| Lfd. Nr. |

Teil des Ausbildungsberufsbildes |

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |

Zeitliche Richtwerte in Wochen im |

|

|---|---|---|---|---|

| 1. bis 18. Monat |

19. bis 42. Monat |

|||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| 1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |

|

während der gesamten Ausbildung |

|

| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |

|

||

| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |

|

||

| 4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich

beitragen, insbesondere

|

||

| 5 | Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |

|

8 |

|

|

||||

|

6 | |||

| 6 | Planen und Steuern von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |

|

8 | |

|

6 | |||

| 7 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |

|

4 |

|

|

||||

Rahmenlehrplan

für den Ausbildungsberuf

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

und Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 29. Januar 2016)

Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen worden und mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. vergleichbarer Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Der Rahmenlehrplan beschreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Abschlüsse.

Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz sowie die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele und Inhalte der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schüler und Schülerinnen den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Berufsschule.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben.

Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bildungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12. März 2015) agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen und hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern berufsbezogene und berufsübergreifende Handlungskompetenz zu vermitteln. Damit werden die Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Anforderungen, befähigt. Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen

- –

-

zur persönlichen und strukturellen Reflexion,

- –

-

zum lebensbegleitenden Lernen,

- –

-

zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas

ein.

Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Berufsschule erlassenen Regelungen und Schulgesetze der Länder.

Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsangebot gewährleisten, das

- –

-

in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abgestimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,

- –

-

einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schülerinnen und Schüler ermöglicht,

- –

-

für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben und Gesellschaft sensibilisiert,

- –

-

Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu unterstützen,

- –

-

an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist.

Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu fördern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.

Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.

Fachkompetenz

Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz 1

Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz

Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.

Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Bestandteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.

Methodenkompetenz

Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte).

Kommunikative Kompetenz

Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen.

Lernkompetenz

Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen.

Didaktische Grundsätze

Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.

Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz. Mit der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung – zumindest aber der gedanklichen Durchdringung – aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei Lernen in und aus der Arbeit vollzogen.

Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär an handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem Unterricht eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnissen sind bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituationen folgende Orientierungspunkte zu berücksichtigen:

- –

-

Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind.

- –

-

Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder zumindest gedanklich nachvollzogen.

- –

-

Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit, zum Beispiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte.

- –

-

Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen.

- –

-

Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklärung oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung.

Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist mit der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikanlagenmechanikerausbildungsverordnung vom 28. April 2016 (BGBl. I S. 1025) abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik/Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16. Mai 2003) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben.

Die für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde erforderlichen Kompetenzen werden auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Mai 2008) vermittelt.

In Ergänzung des Berufsbildes (Bundesinstitut für Berufsbildung unter http://www.bibb.de) sind folgende Aspekte im Rahmen des Berufsschulunterrichtes bedeutsam:

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Anlagenmechanikerinnen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik tragen besondere Verantwortung für die Sicherung der menschlichen Lebensgrundlagen im Zusammenhang mit einer auf Nachhaltigkeit orientierten Energie- und Ressourcennutzung und besitzen Beratungskompetenz im Hinblick auf die Techniken zur Energie- und Ressourceneinsparung, zur effizienten Energienutzung und zur Nutzung erneuerbarer Energien. Dabei betrachten sie das Gebäude als energetisches Gesamtsystem und berücksichtigen gewerkübergreifende Zusammenhänge. Sie sind Dienstleister am Kunden und orientieren ihr Handeln und Auftreten an den Erwartungen und Wünschen der Kunden. Im Rahmen der Möglichkeiten ist von der Orientierung an Kundenaufträgen und -wünschen auszugehen, auch dort, wo es in der Darstellung von Zielformulierungen und Inhalten nicht explizit erwähnt wird.

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Anlagenmechanikerinnen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik führen Arbeiten in bewohnten Gebäuden in sensiblen Bereichen der Privatsphäre durch. Besonderes Augenmerk gilt hier der Auftragsabwicklung. Dies beginnt mit der Einhaltung von Terminen, dem Erscheinungsbild in Form von Arbeitskleidung und Firmenfahrzeug, der Zuverlässig- sowie Sauberkeit während und nach Abschluss der Auftragsarbeit, endet mit einer ordnungsgemäßen Übergabe des erstellten Werkes an den Betreiber und schließt die Verschwiegenheit über die persönliche Lebenssituation des Nutzers mit ein.

Grundsätzlich ist bei der Umsetzung des Rahmenlehrplans in Lernsituationen von berufstypischen Tätigkeiten, die bei der Erstellung von ver- und entsorgungstechnischen Anlagen und Systemen in Ein- und Zweifamilienhäusern anfallen, auszugehen. Entsprechend den betrieblichen Handlungsfeldern ist die inhaltliche Ausgestaltung der Lernsituationen auch über berufstypische Tätigkeiten im Ein- und Zweifamilienhaus hinaus anzupassen.

Installieren im Sinne der berufstypischen Tätigkeiten kann neben der Neuinstallation auch die Erweiterung oder Sanierung von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen sowie Instandhaltungsmaßnahmen umfassen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind in einigen Lernfeldern explizit aufgeführt. Darüber hinaus sind unterrichtsbegleitend an geeigneten Stellen die einschlägigen Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu vermitteln.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind bei der unterrichtlichen Umsetzung zugrunde zu legen.

Die fremdsprachlichen Inhalte sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert.

Die Schule entscheidet im Rahmen ihrer Möglichkeiten in Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben eigenständig über die inhaltliche Ausgestaltung der Lernsituationen. Die einzelnen Schulen erhalten somit mehr Gestaltungsaufgaben und eine erweiterte didaktische Verantwortung. Es besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen dem Rahmenlehrplan und dem Ausbildungsrahmenplan für die betriebliche Ausbildung. Es wird empfohlen, für die Gestaltung von exemplarischen Lernsituationen in den einzelnen Lernfeldern beide Pläne zu Grunde zu legen.

Die Ziele der Lernfelder 1 bis 6 sind mit den geforderten Qualifikationen der Verordnung über die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik für Teil 1 der Abschlussprüfung abgestimmt.

Die in die Berufsausbildung integrierte Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeit erfordert die Vermittlung von fachtheoretischen und fachpraktischen Kompetenzen. Die fachtheoretischen Inhalte sind im Umfang von insgesamt 120 Stunden in den Lernfeldern integriert und bilden die Grundlage für die Vermittlung der erforderlichen fachpraktischen Inhalte in der betrieblichen Ausbildung.

Die berufshomogene Zusammensetzung von Fachklassen ist bereits in der Grundstufe anzustreben, um die Umsetzung des Rahmenlehrplans in berufsspezifisch ausgeformten Lernsituationen durchgängig zu ermöglichen. Die Lernfelder 1 bis 4 des Rahmenlehrplans entsprechen den Lernfeldern 1 bis 4 der Rahmenlehrpläne für die handwerklichen und industriellen Metallberufe. Eine gemeinsame Beschulung ist deshalb im ersten Ausbildungsjahr möglich. Findet eine gemeinsame Beschulung mit anderen Berufen des Berufsfelds Metalltechnik statt, sind die berufsspezifischen Belange des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und der Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei der Auswahl von Lernsituationen angemessen zu berücksichtigen.

Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

und Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

| Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

| Nr. | Lernfelder | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |

| 1 | Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen | 80 | |||

| 2 | Bauelemente mit Maschinen fertigen | 80 | |||

| 3 | Baugruppen herstellen und montieren | 80 | |||

| 4 | Technische Systeme instand halten | 80 | |||

| 5 | Trinkwasseranlagen installieren | 80 | |||

| 6 | Entwässerungsanlagen installieren | 60 | |||

| 7 | Wärmeverteilanlagen installieren | 80 | |||

| 8 | Sanitärräume ausstatten | 60 | |||

| 9 | Trinkwassererwärmungsanlagen installieren | 80 | |||

| 10 | Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren | 60 | |||

| 11 | Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren | 40 | |||

| 12 | Ressourcenschonende Anlagen installieren | 40 | |||

| 13 | Raumlufttechnische Anlagen installieren | 60 | |||

| 14 | Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren | 80 | |||

| 15 | Versorgungstechnische Anlagen instand halten | 60 | |||

| Summen: insgesamt 1 020 Stunden | 320 | 280 | 280 | 140 | |

| Lernfeld 1: | Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen |

1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente nach konstruktiven,

technologischen und qualitativen Vorgaben mit handgeführten Werkzeugen herzustellen.

Die Schülerinnen und Schüler planen die Herstellung von berufstypischen Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen. Dazu werten sie Teil-, Baugruppen- und Gesamtzeichnungen aus, um werkstückbezogene Daten (Maße, Toleranzen, Halbzeug- und Werkstoffbezeichnungen) zu erfassen. Sie erstellen, ändern und ergänzen technische Unterlagen (Zeichnungen, Stücklisten und Arbeitspläne) auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen. Auf der Basis der theoretischen Grundlagen der anzuwendenden Fertigungsverfahren planen sie die Arbeitsschritte. Sie bereiten den Werkzeugeinsatz vor, indem sie für die verschiedenen Werkstoffgruppen (Eisen-, Nichteisen- und Kunststoffwerkstoffe) die Werkstoffeigenschaften vergleichen und die geeigneten Werkzeuge auswählen. Sie berechnen die Bauteilmasse. Sie entschlüsseln Werkstoffbezeichnungen und Angaben für Halbzeuge wie Bleche und Profile. Sie erläutern die Keilwirkung bei der Spanabnahme, bestimmen die geeigneten Werkzeuge und die werkstoffspezifische Werkzeuggeometrie (Frei-, Keil- und Spanwinkel). Sie wenden Normen an und bestimmen die Fertigungsparameter. Die Schülerinnen und Schüler stellen den Zusammenhang zwischen den Werkstoffeigenschaften und dem Umformverhalten des Werkstoffs beim Biegen her. Sie bestimmen und ermitteln die technologischen Daten (Gestreckte Länge, Rückfederung, Biegewinkel und Biegeradius). Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Werkzeug- und Werkstückspannmittel und Hilfsstoffe aus, bereiten die Herstellung der Bauelemente vor und führen unter Beachtung der Bestimmungen zum Arbeitsschutz die Bearbeitungen durch. Sie ermitteln überschlägig die Material-, Lohn- und Werkzeugkosten. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden die verschiedenen Prüfverfahren (Messen und Lehren), wählen geeignete Prüfmittel aus, wenden diese an, erstellen die entsprechenden Prüfprotokolle und bewerten die Prüfergebnisse. Sie dokumentieren und erläutern die Auftragsdurchführung, reflektieren, bewerten und präsentieren die Arbeitsergebnisse. Sie optimieren eigene Lern- und Arbeitsabläufe. |

||

| Lernfeld 2: | Bauelemente mit Maschinen fertigen |

1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente nach konstruktiven,

technologischen und qualitativen Vorgaben mit Maschinen zu fertigen.

Sie analysieren technische Dokumente wie Teil-, Baugruppen- und Gesamtzeichnungen und Arbeitspläne mit dem Ziel, fertigungsbezogene Daten (Toleranzen, Passungen, Oberflächenangaben, Halbzeug- und Werkstoffbezeichnungen) auszuwerten. Die Schülerinnen und Schüler planen den Ablauf der Fertigungsverfahren. Sie erstellen und ergänzen Einzelteilzeichnungen und Arbeitspläne auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen. Sie vergleichen ausgewählte Fertigungsverfahren und ermitteln unter Berücksichtigung funktionaler (Funktions- und Qualitätsvorgaben), technologischer (Fertigungsverfahren) und wirtschaftlicher (Herstellungszeit, Fertigungskosten) Gesichtspunkte die erforderlichen Fertigungsparameter. Sie führen die entsprechenden Berechnungen durch. Dazu nutzen sie technische Unterlagen wie Tabellenbücher und Herstellerunterlagen, auch in einer fremden Sprache. Sie planen den Werkzeugeinsatz, indem sie die spezifischen Werkstoffeigenschaften ermitteln und die Schneidstoffeigenschaften berücksichtigen. Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die geeigneten Werkzeuge und die Werkzeuggeometrien. Sie wählen werkstoffspezifische und schneidstoffspezifische Kühl- und Schmiermittel aus. Sie analysieren und beschreiben die Werkzeugbewegungen, den Aufbau und die Wirkungsweise von Werkzeugmaschinen und deren mechanischen Komponenten. Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die erforderlichen Maschinendaten, bewerten diese und stellen die Ergebnisse in anschaulicher Weise dar. Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Werkzeuge und Maschinen für die Herstellung der Bauelemente vor. Sie beurteilen die Sicherheit von Betriebsmitteln, rüsten die Maschinen und führen unter Beachtung der Bestimmungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz die Bearbeitungen durch. Sie analysieren die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf Maß- und Oberflächengüte und bewerten die Produktqualität. Die Schülerinnen und Schüler wählen entsprechend den qualitativen Vorgaben die Prüfmittel aus und erstellen Prüfpläne und Prüfprotokolle. Sie stellen die Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln fest, prüfen die Bauteile, dokumentieren und bewerten die Prüfergebnisse (prüf- und fertigungsbezogene Fehler). Sie dokumentieren und erläutern die Auftragsdurchführung, reflektieren, bewerten und präsentieren die Arbeitsergebnisse (Präsentationstechniken) und optimieren eigene Lern- und Arbeitsabläufe. |

||

| Lernfeld 3: | Baugruppen herstellen und montieren |

1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente zu Baugruppen zu

montieren und dabei funktionale und qualitative Anforderungen zu berücksichtigen.

Die Schülerinnen und Schüler werten technische Dokumente, wie Teil-, Baugruppen- und Gesamtzeichnungen, Stücklisten, Technologie-Schemata mit dem Ziel aus, die funktionalen Zusammenhänge zu erfassen und zu beschreiben. Auf dieser Grundlage analysieren sie den Kraftfluss in der Baugruppe. Sie planen die Montage von Baugruppen, indem sie sich einen Überblick über die sachgerechten Montagereihenfolgen verschaffen. Die Schülerinnen und Schüler erstellen einen Montageplan und nutzen verschiedene Strukturierungs- und Darstellungsvarianten (Strukturbaum, Tabelle, Flussdiagramm, Explosionszeichnung). Sie vergleichen die Strukturierungs- und Darstellungsvarianten hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit und der Planungseffektivität. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden die Wirkprinzipien (kraft-, form-, stoffschlüssig) und wählen geeignete Fügeverfahren aus. Für eine sachgerechte Montage bestimmen sie die erforderlichen Werkzeuge, Hilfsmittel und Vorrichtungen und begründen ihre Auswahl. Die Schülerinnen und Schüler wählen die notwendigen Norm- und Bauteile mit Hilfe technischer Unterlagen (Tabellenbuch, Normblätter, Kataloge, elektronische Medien, Herstellerunterlagen) aus. Um die konstruktive Auslegung nachzuvollziehen und um Montagefehler zu vermeiden, führen sie die notwendigen Berechnungen durch (Kraft, Drehmoment, Flächenpressung, Reibung, Festigkeit von Schrauben, Werkstoffkennwerte). Sie ermitteln die Kenngrößen, erkennen und bewerten die physikalischen Zusammenhänge und führen die Montage durch. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für die Sicherheit am Arbeitsplatz für sich und andere, indem sie sich die Auswirkungen bei Nichtbeachtung der Bestimmungen zum Arbeitsschutz verdeutlichen. Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Baugruppe auf Funktion und berücksichtigen dabei die auftragsspezifischen Anforderungen. Sie entwickeln Prüfkriterien, erstellen Prüfpläne, wenden Prüfmittel an und dokumentieren die Ergebnisse in Prüfprotokollen. Für ein hohes Qualitätsniveau bewerten die Schülerinnen und Schüler die funktionalen und qualitativen Merkmale von Bauelementen und Baugruppen und werten Prüfprotokolle aus. Sie leiten Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung ab. Sie reflektieren den Montageprozess und die angewandten Verfahren. Mögliche Fehler werden systematisch auf ihre Ursachen mit den Werkzeugen des Qualitätsmanagements (Ursachen-Wirkungs-Diagramm) untersucht. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten und präsentieren die Ergebnisse im Team. Sie reflektieren ihre Arbeitsweise, optimieren Arbeitsstrategien und eigene Lerntechniken. |

||

| Lernfeld 4: | Technische Systeme instand halten |

1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Maschinen und Technische Systeme

im Rahmen der Instandhaltung zu warten, zu inspizieren, instand zu setzen und deren

Betriebsbereitschaft sicherzustellen und dabei die Sicherheitsvorschriften für elektrische

Betriebsmittel zu beachten.

Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Instandhaltung von Maschinen und Technischen Systemen, insbesondere von Betriebsmitteln vor. Dazu planen sie unter Beachtung der Sicherheit, der Verfügbarkeit und der Wirtschaftlichkeit die erforderlichen Maßnahmen. Sie lesen Betriebs- und Bedienungsanleitungen sowie Instandhaltungspläne für Maschinen und Technische Systeme, auch in einer fremden Sprache. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die Einflüsse auf die Betriebsbereitschaft von Maschinen und Technischen Systemen und beschreiben die Arbeitsschritte zur Inbetriebnahme. Sie unterscheiden die verschiedenen Maßnahmen zur Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Verbesserung). Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Bezeichnungen und Kennzeichnungen von Schmierstoffen, Kühlschmierstoffen, Hydraulikflüssigkeiten und Korrosionsschutzmitteln. Sie beschreiben deren Wirkungsweise und Einsatzbereiche. Sie analysieren die Verschleißerscheinungen und stellen die Verschleißursachen fest. Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Wartungs-, Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten an Maschinen und Technischen Systemen vor und führen diese unter Beachtung der Vorschriften zum Umweltschutz (Entsorgungsvorschriften) und zum Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen durch. Die Schülerinnen und Schüler stellen den Zusammenhang zwischen den Maßnahmen zur Instandhaltung, der Produktqualität und der Maschinenverfügbarkeit im Rahmen der Qualitätssicherung dar. Durch Sichtprüfung und unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel erfassen sie mögliche Störstellen an Maschinen und Technischen Systemen, prüfen die Funktionen von Sicherheitseinrichtungen und beurteilen deren Betriebssicherheit. Mit Hilfe der Grundlagen der Elektrotechnik und Steuerungstechnik erklären die Schülerinnen und Schüler einfache Schaltpläne. Sie messen, berechnen und vergleichen elektrische und physikalische Größen. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Schutzmaßnahmen, Schutzarten bei elektrischen Betriebsmitteln. Sie dokumentieren die durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen und erstellen eine Schadensanalyse. Sie beschreiben mögliche Fehlerursachen und leiten Maßnahmen zu deren Vermeidung und Behebung ab. |

||

| Lernfeld 5: | Trinkwasseranlagen installieren |

2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Anlagen zur häuslichen Trinkwasserversorgung

nach Kundenaufträgen zu planen, zu erstellen und zu installieren.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge, verschaffen sich einen Überblick über die baulichen und örtlichen Gegebenheiten (Bauzeichnungen) und nutzen diese als Grundlage für die Planung einer Trinkwasseranlage (Wasserarten, Kennfarben, Abkürzungen). Sie informieren sich über Mindestanforderungen an die Qualität des Trinkwassers (Trinkwasserverordnung). Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten den Leitungsaufbau der Trinkwasseranlage eines Wohngebäudes (Hausanschlussraum, Wasserzähleranlage, Druckminderer, Filter, Leitungsbezeichnungen, Potenzialausgleich). Sie wählen unter Beachtung der Wasserzusammensetzung und des Verlegeortes geeignete Rohrwerkstoffe, Armaturen und Fügeverfahren aus (Korrosion, Wasserhärte). Dabei berücksichtigen sie ökonomische und ökologische Gesichtspunkte. Sie wählen in Abhängigkeit der gegebenen Voraussetzungen die Installationstechniken aus und führen entsprechende Berechnungen durch (Druck, Druckverlust, Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom). Die Schülerinnen und Schüler planen die Herstellung und Montage einer Trinkwasseranlage. Hierbei berücksichtigen sie Maßnahmen zum Erhalt der Trinkwasserqualität (Sicherungsarmaturen, Schutz vor Tauwasser und Erwärmung) und zum Schallschutz. Sie fertigen Rohrleitungsschemata, Arbeitspläne und Materialauszüge an. Die Schülerinnen und Schüler installieren Trinkwasseranlagen. Sie beachten hierbei die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Bei Transport, Lagerung und Verarbeitung der Systemkomponenten achten sie besonders auf Maßnahmen zur Erhaltung der Trinkwasserqualität. Sie kontrollieren mit geeigneten Messgeräten die erstellte Trinkwasseranlage auf Funktion und Dichtheit (Dichtheitsprüfung, Belastungsprüfung, Spülung). Sie dokumentieren ihre Prüfergebnisse im Abnahmeprotokoll, bewerten diese und ergreifen Maßnahmen, um eventuelle Qualitätsmängel zu beseitigen. Sie nehmen die Anlage in Betrieb und weisen den Kunden auf die Betreiberpflichten hin. |

||

| Lernfeld 6: | Entwässerungsanlagen installieren |

2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 60 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Entwässerungsanlagen in Wohngebäuden

nach Kundenaufträgen zu planen und zu installieren.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge, indem sie sich mit Hilfe Technischer Zeichnungen (Bauzeichnungen, Installationspläne) und der zu beachtenden Vorschriften über die Einleitungsbestimmungen und die Installation einschließlich der einzusetzenden Werkstoffe, Rohr- und Montagesysteme informieren. Sie planen die Installation der Hausentwässerung, wobei sie Kanalnetze (Trenn- und Mischsystem, Regenwassernutzung) und Abwasserarten unterscheiden, das gültige Entwässerungssystem (System I) berücksichtigen und grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Hydraulik in Entwässerungsanlagen (Gefälle, Fließgeschwindigkeit, Füllungsgrad) beachten. Sie dimensionieren die Leitungen (Anschlusswerte, Schmutzwasserabfluss, Nennweiten) unter Berücksichtigung gültiger Anwendungsgrenzen (Belüftung) und schallschutztechnischer Bestimmungen. Sie wählen gemäß der jeweiligen Funktion und unter Berücksichtigung kundenspezifischer Anforderungen die passenden Rohrwerkstoffe und Montagesysteme aus. Sie bestimmen Arbeitsabläufe, erstellen Installationspläne, schematische Darstellungen und Materialauszüge. Sie erarbeiten im Falle von Anwendungsgrenzen Lösungen (Belüftungsventil). Die Schülerinnen und Schüler installieren mit Hilfe von Herstellerunterlagen (Leitungsgefälle, Befestigungen) die Entwässerungsanlagen vom Entwässerungsgegenstand (Einzelanschlussleitungen, Sammelanschlussleitungen, Fallleitungen, Reinigungsöffnungen, Lüftungsleitungen, Sammelleitungen, Grundleitungen, erdverlegte Leitungen, Schächte) bis zum Anschlusskanal unter Berücksichtigung der Örtlichkeit (Rückstauebene) und der technischen Notwendigkeit (Schutz gegen Rückstau, Kleinhebeanlage). Die Schülerinnen und Schüler führen Dichtheitsprüfungen durch. Sie stellen ihre Arbeitsergebnisse vor, begründen und bewerten diese auf Grundlage des Kundenauftrags. |

||

| Lernfeld 7: | Wärmeverteilanlagen installieren |

2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Anlagen zur Wärmeverteilung auszuwählen,

zu planen und zu installieren.

Sie analysieren Gebäude hinsichtlich der Nutzungsbedürfnisse, der energetischen Eigenschaften und der Beschaffenheit (Bauzeichnungen, vorgegebene Auslegungsheizlast, spezifische Normheizlast). Sie informieren sich über verschiedene Wärmeübertragungssysteme (Systemtemperaturen, Wärmeübertragung, Wärmemenge, Wärmeleistung, Heizkörper, Flächenheizung), Aufstellorte, Montagearten, Anschlussarten und Wärmeverteilungssysteme. Sie planen auf der Grundlage vorgegebener Planungsdaten die notwendigen Systembestandteile (Baugrößen von Heizkörpern, Verlegeabstände von Flächenheizungen). Dabei nutzen sie Herstellerdaten. Sie planen die Installation des Rohrnetzes (Wärmedämmung, Schallschutz), der Heizungspumpe (Pumpenarten, Energieeffizienz von Umwälzpumpen), der Regelorgane (Absperrarmaturen, Regelarmaturen, Füll- und Entlüftungsarmaturen) und Erfassungssysteme zur Verbrauchsabrechnung. Dabei wählen sie Komponenten aus, die einen energieeffizienten Betrieb der Wärmeverteilungsanlage ermöglichen und eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung bereitstellen. Sie berücksichtigen Maßnahmen zum Korrosionsschutz. Die Schülerinnen und Schüler führen die Installation der Wärmeverteilungsanlagen durch. Sie setzen zur Montage der verschiedenen Komponenten die gewählten Arbeitstechniken, Werkzeuge und Maschinen ein. Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Wärmeverteilungsanlagen in Betrieb. Hierzu spülen sie das Wärmeverteilungssystem, führen eine Druckprobe (Prüfprotokoll) durch und befüllen die Anlage. Sie entlüften die Wärmeverteilungsanlage und führen einen hydraulischen Abgleich nach Vorgaben durch. Nach Fertigstellung der Wärmeverteilungsanlage kontrollieren die Schülerinnen und Schüler die montierten Komponenten auf ihre Funktion. Sie erstellen ein Aufmaß und dokumentieren die durchgeführten Arbeiten. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren die Planungsergebnisse. Sie weisen den Betreiber in die Bedienung der Anlage ein sowie auf Kontrollarbeiten (Anlagendruck) und Regelparameter hin. |

||

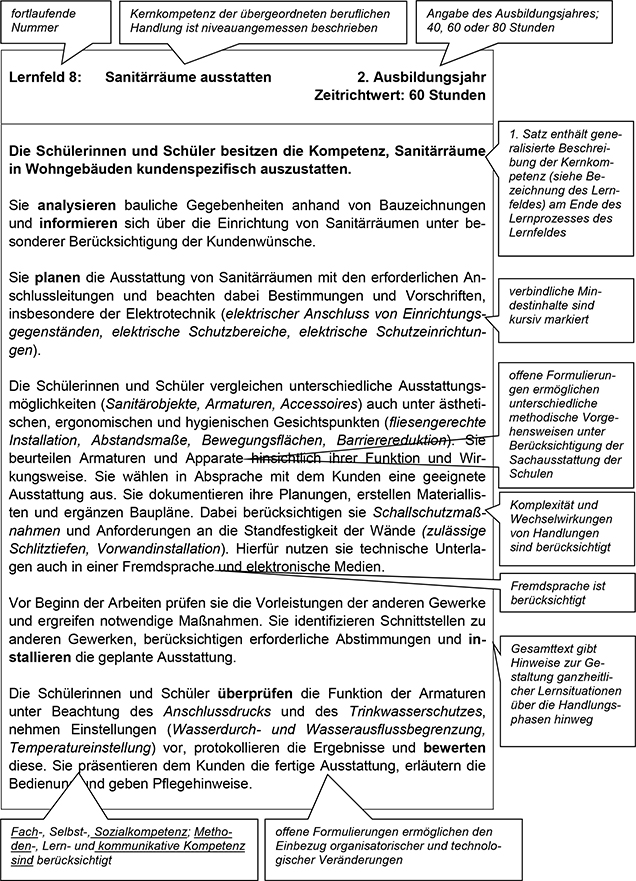

| Lernfeld 8: | Sanitärräume ausstatten |

2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 60 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Sanitärräume in Wohngebäuden

kundenspezifisch auszustatten.

Sie analysieren bauliche Gegebenheiten anhand von Bauzeichnungen und informieren sich über die Einrichtung von Sanitärräumen unter besonderer Berücksichtigung der Kundenwünsche. Sie planen die Ausstattung von Sanitärräumen mit den erforderlichen Anschlussleitungen und beachten dabei Bestimmungen und Vorschriften, insbesondere der Elektrotechnik (elektrischer Anschluss von Einrichtungsgegenständen, elektrische Schutzbereiche, elektrische Schutzeinrichtungen). Die Schülerinnen und Schüler vergleichen unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten (Sanitärobjekte, Armaturen, Accessoires) auch unter ästhetischen, ergonomischen und hygienischen Gesichtspunkten (fliesengerechte Installation, Abstandsmaße, Bewegungsflächen, Barrierereduktion). Sie beurteilen Armaturen und Apparate hinsichtlich ihrer Funktion und Wirkungsweise. Sie wählen in Absprache mit dem Kunden eine geeignete Ausstattung aus. Sie dokumentieren ihre Planungen, erstellen Materiallisten und ergänzen Baupläne. Dabei berücksichtigen sie Schallschutzmaßnahmen und Anforderungen an die Standfestigkeit der Wände (zulässige Schlitztiefen, Vorwandinstallation). Hierfür nutzen sie technische Unterlagen auch in einer Fremdsprache und elektronische Medien. Vor Beginn der Arbeiten prüfen sie die Vorleistungen der anderen Gewerke und ergreifen notwendige Maßnahmen. Sie identifizieren Schnittstellen zu anderen Gewerken, berücksichtigen erforderliche Abstimmungen und installieren die geplante Ausstattung. Die Schülerinnen und Schüler überprüfen die Funktion der Armaturen unter Beachtung des Anschlussdrucks und des Trinkwasserschutzes, nehmen Einstellungen (Wasserdurch- und Wasserausflussbegrenzung, Temperatureinstellung) vor, protokollieren die Ergebnisse und bewerten diese. Sie präsentieren dem Kunden die fertige Ausstattung, erläutern die Bedienung und geben Pflegehinweise. |

||

| Lernfeld 9: | Trinkwassererwärmungsanlagen installieren |

3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Trinkwassererwärmer und Warmwassersysteme

nach kundenspezifischen Vorgaben und energetischen Gesichtspunkten auszuwählen und

zu installieren.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die unterschiedlichen Trinkwassererwärmungssysteme (Durchlauf- und Speicherprinzip, direkt und indirekt beheizt, drucklos und druckfest), deren Aufbau, Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten. Sie analysieren und vergleichen die Betriebsbedingungen der jeweiligen Erwärmungssysteme (Volumenänderung, Sicherheitseinrichtungen und -maßnahmen, Aufheizzeiten, Zapfleistung, Kosten). Dabei beachten sie die hygienischen und regionalen Rahmenbedingungen. Sie planen die Installation von Trinkwassererwärmern und Trinkwarmwasserleitungen mit den erforderlichen Anschlüssen in Wohngebäuden. Dabei berücksichtigen sie die baulichen Gegebenheiten und entscheiden sich nach rechtlichen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten sowie nach Komfortaspekten für ein geeignetes Trinkwassererwärmungssystem (elektrische, gasbetriebene und solarthermische Trinkwassererwärmung, Wärmedämmung, Zirkulation, Anlagenaufwandszahl). Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Planungsergebnisse dem Kunden. Die Schülerinnen und Schüler führen den Anschluss von ausgewählten elektrisch beheizten Trinkwassererwärmern durch. Dabei beachten sie neben den Regeln der Trinkwasserinstallation die Vorschriften für den elektrischen Anschluss (elektrische Anschlussleistung, elektrische Absicherungen, Stromlauf- und Schaltpläne, Schutzklassen). Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die elektrischen und wasserseitigen Anschlüsse und überprüfen die Funktionsweise und Betriebssicherheit der Trinkwassererwärmer. Sie messen und bewerten die Zapfleistung. Sie übergeben dem Kunden die Anlage und weisen ihn in die Bedienung sowie die Betreiberpflichten ein. |

||

| Lernfeld 10: | Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren |

3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 60 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige

Brennstoffe auszuwählen, zu planen und zu installieren.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge, indem sie Technische Zeichnungen (Bauzeichnungen, Installationspläne) und Vorschriften der Netzbetreiber zur Installation von Gashausanschlüssen auswerten. Sie informieren sich über gasförmige Brennstoffe (Gasfamilien) sowie deren Kenndaten (Wärmewerte, relative Dichte, Wobbeindex, Normzustand, Betriebszustand) und die Grundlagen der Verbrennung (Zündtemperatur, Zündgeschwindigkeit). Sie wählen einen geeigneten Wärmeerzeuger (Gasgerätearten) einschließlich der sicherheitstechnischen Ausrüstung aus. Die Schülerinnen und Schüler planen das Aufstellen und die Inbetriebnahme von Wärmeerzeugern und deren Anbindung an die Wärmeverteilungs-, Trinkwassererwärmungs-, Abgasanlage und an die Gasversorgung. Hierfür ergänzen sie Technische Zeichnungen, fertigen Montageskizzen an und führen Berechnungen zum Brennstoffverbrauch durch. Die Schülerinnen und Schüler führen die Installation von Wärmeerzeugungsanlagen unter Nutzung von Herstellerunterlagen, auch in einer Fremdsprache, durch. Dabei beachten sie die Vorschriften zur Aufstellung von Gasfeuerstätten (Schutzziele) und die Verlegeregeln für Gasleitungen. Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Gasinstallation auf Dichtheit und protokollieren die Messergebnisse (Belastungs- und Dichtheitsprüfung). Sie nehmen die Gasanlage in Betrieb, überprüfen die Funktion aller Systemkomponenten und führen eine Leistungsanpassung des Wärmeerzeugers durch. Sie weisen den Kunden im Rahmen einer Übergabe auf die vorgeschriebenen, wiederkehrenden sowie vorsorglichen Überprüfungen (Betreiberpflichten) hin. Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Ergebnisse der Abgasmessung und dokumentieren die Messergebnisse in Protokollen. Sie beurteilen die Einhaltung der Grenzwerte (Emission, Wirkungsgrad). Dabei berücksichtigen sie die Erzeugeraufwandszahl und den Primärenergiefaktor. |

||

| Lernfeld 11: | Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren |

3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 40 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige

und feste Brennstoffe auszuwählen und zu installieren.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge, indem sie sich mit Hilfe Technischer Zeichnungen (Bauzeichnungen, Installationspläne) einen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten in Bezug auf den Einsatz von flüssigen und festen Brennstoffen verschaffen. Sie informieren sich über flüssige und feste Brennstoffe, deren Kenndaten (Viskosität, Dichte, Wärmewert) sowie deren Lagerung und Transport zum Wärmeerzeuger. Sie entscheiden sich entsprechend regionaler Voraussetzungen für einen Brennstoff unter Beachtung ökologischer und wirtschaftlicher Aspekte. Sie wählen einen geeigneten Wärmeerzeuger einschließlich der sicherheitstechnischen Ausrüstung aus. Die Schülerinnen und Schüler planen das Aufstellen und die Inbetriebnahme von Wärmeerzeugern und deren Anbindung an die Wärmeverteilungs-, Trinkwassererwärmungs-, Abgasanlage und an die Brennstoffversorgung. Hierbei beachten sie die Anforderungen der Brennstofflagerung und -zufuhr zum Wärmeerzeuger. Sie ergänzen Technische Zeichnungen, fertigen Montageskizzen an und führen Berechnungen zum Brennstoffverbrauch durch. Sie führen die Installation der Wärmeerzeugungsanlage unter Nutzung von Herstellerunterlagen, auch in einer Fremdsprache, durch. Dabei beachten sie die Vorschriften zur Aufstellung von Wärmeerzeugern und die Verlegeregeln für Brennstoffversorgungsleitungen (Einstrangsystem, sicherheitstechnische Ausrüstung). Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Wärmeerzeugungsanlage in Betrieb, führen eine Leistungsanpassung des Wärmeerzeugers durch und kontrollieren die Funktion aller Systemkomponenten. Sie weisen den Kunden im Rahmen einer Übergabe in die Bedienung der Anlage ein und auf die Notwendigkeit der Wartung hin. Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Ergebnisse der Abgasmessung, beurteilen die Einhaltung der Grenzwerte (Emission, Wirkungsgrad) und dokumentieren die Messergebnisse in Protokollen. |

||

| Lernfeld 12: | Ressourcenschonende Wärmeerzeugungsanlagen installieren |

3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 40 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, ressourcenschonende Anlagen für

die Wärmeerzeugung zu installieren.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren kundenspezifische Wünsche, Nutzerverhalten und bauliche Gegebenheiten. Darauf basierend informieren sie sich über alternative Energiequellen und die Funktion entsprechender Wärmeerzeuger (Wärmepumpen, Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung). Sie planen das Aufstellen und die Inbetriebnahme der Wärmeerzeugungsanlagen, deren Versorgung mit Energie sowie die Anbindung an die vorhandene Wärmeversorgung und -speicherung (Pufferspeicher). In Bezug auf die Kundenanforderungen sowie unter Berücksichtigung von Versorgungssicherheit, Energieeffizienz und Umweltschutz entwickeln sie Planungsvorschläge, dokumentieren und präsentieren diese. Dabei beachten sie die Vorschriften zur Aufstellung von Wärmeerzeugern und ergänzen Technische Zeichnungen. Die Schülerinnen und Schüler installieren die geplante Wärmeerzeugungsanlage. Dabei berücksichtigen sie das Zusammenwirken der Anlagenbestandteile. Sie beurteilen und bewerten die Energieausnutzung der Wärmeerzeugungsanlage (Leistungszahl, Jahresarbeitszahl) anhand von Messwerten und weisen den Betreiber in die Bedienung der Anlage ein. |

||

| Lernfeld 13: | Raumlufttechnische Anlagen installieren |

3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 60 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, raumlufttechnische Anlagen zur

Kontrollierten Wohnraumlüftung auszuwählen, zu planen und zu installieren.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Wohngebäude hinsichtlich Nutzung und Beschaffenheit (Bauzeichnungen, schematische Darstellungen, Raumnutzflächen, Raumvolumina). Sie informieren sich über verschiedene Lüftungsmöglichkeiten (freie Lüftung, Einzelraumlüftung, Feuchteschutz-, Nenn- und Intensivlüftung, zentrale und dezentrale Lüftungssysteme) und Wechselwirkungen mit anderen technischen Systemen wie Dunstabzugshauben und raumluftabhängigen Wärmeerzeugern. Hierbei berücksichtigen sie lüftungstechnische Montagesysteme, die Bauteile einer Anlage zur Kontrollierten Wohnraumlüftung (Lufterhitzer, Luftfilter, Wärmerückgewinnung, Ventilator, Lüftungskanäle) und die regelmäßigen Wartungsmaßnahmen. Darüber hinaus informieren sie sich über geeignete Heizsysteme und Systeme zur Lufttemperierung und bewerten diese bei vorgegebenem Energiebedarf des Gebäudes bezüglich der Wirksamkeit. Sie planen auf Grundlage vorgegebener Daten die notwendigen Systembestandteile (Lüftungsventile, Überström-Luftdurchlässe, Außenluft- und Fortluftöffnungen) und ergänzen Technische Zeichnungen. Hierfür ermitteln sie den Mindestaußenluftvolumenstrom und Luftwechselraten für verschiedene Anforderungen. Sie treffen Maßnahmen gegen Schallübertragung. Die Schülerinnen und Schüler installieren raumlufttechnische Anlagen einschließlich elektrischer Anschlüsse und nehmen diese in Betrieb. Sie prüfen die raumlufttechnische Anlage auf ihre Funktion (Frostschutzsicherung, Differenzdrucküberwachung), dokumentieren die Messergebnisse (Lufttemperaturen, Strömungsgeschwindigkeiten) und bewerten diese. Sie weisen den Kunden im Rahmen einer Übergabe in die Bedienung der Anlage ein und auf die Notwendigkeit der Wartung hin. Die Schülerinnen und Schüler führen Wartungsarbeiten nach vorgegebenen Wartungsplänen durch. |

||

| Lernfeld 14: | Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren |

4. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, versorgungstechnische Anlagen

einzustellen und die Betriebsweise energetisch zu optimieren.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über den Aufbau und die Funktion der installierten versorgungstechnischen Anlagen (Regelung von Heizungs- und solarthermischen Anlagen). Hierzu analysieren sie die unterschiedlichen hydraulischen, elektrischen und regelungstechnischen Komponenten auf ihre Wirkungsweise im Einzelfall und im Zusammenspiel aller angeschlossenen Systemkomponenten (bivalente Anlagen). Sie planen auf der Grundlage vorgegebener Daten die Montage und den Anschluss von Einrichtungen der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik und der sicherheitstechnischen Einrichtungen versorgungstechnischer Anlagen. In ihre Planung schließen sie auch erforderliche Speichersysteme mit ein. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen die Möglichkeiten der Regelungs- oder Gebäudeleitsysteme sowie Systeme zum Datenaustausch. Dabei beziehen sie den Einsatz geeigneter Fernüberwachungssysteme mit ein. Sie ermitteln die Daten für den hydraulischen Abgleich. Sie ermitteln für die einzustellenden und zu optimierenden Systemkomponenten (Regler, Fühler, hydraulische Aktoren) die erforderlichen Betriebsparameter (Betriebstemperaturen, Heizkurven) und Systemeinstellungen (Vorrangschaltung). Hierbei beachten sie eine effiziente Betriebsweise des Gesamtsystems, erkennen dabei gewerkeübergreifende Schnittstellen und berücksichtigen diese. Sie führen auf der Grundlage vorgegebener Daten die Montage und den Anschluss elektro- und regelungstechnischer Einrichtungen an versorgungstechnischen Anlagen aus. Sie wenden Verfahren zur Überprüfung von elektrotechnischen und regelungstechnischen Bauteilen sowie deren Anschlüsse (Funktions- und Fehlersuche) an. Sie führen für das Gesamtsystem den hydraulischen Abgleich durch. Sie kontrollieren hydraulische, elektrische und regelungstechnische Anschlüsse sowie die eingestellten Betriebsparameter und dokumentieren diese. Sie berücksichtigen system- und kundenspezifische Vorgaben (minimale und maximale Systemtemperaturen) und beziehen Hersteller- und Bedienungssoftware unterstützend in den Kontrollprozess ein. Sie bewerten Planung, Montage und ausgewählte Betriebsparameter mit Hilfe fortlaufender Dokumentationen (Kundendatei). Sie weisen die Kunden in die Anlage ein und erklären ihnen die Systemkomponenten und deren Zusammenwirken. |

||

| Lernfeld 15: | Versorgungstechnische Anlagen instand halten |

4. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 60 Stunden |

|

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Instandhaltungsmaßnahmen an versorgungstechnischen

Anlagen durchzuführen.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich anhand von Kundenaufträgen über den Umfang der Instandhaltungsmaßnahmen. Sie analysieren die versorgungstechnische Anlage hinsichtlich der erforderlichen Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten (Kundenkartei, Checkliste, technische Unterlagen). Sie ermitteln Betriebsparameter, planen die Durchführung der erforderlichen Instandhaltungsarbeiten unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte und bestimmen die dafür notwendigen Werkzeuge, Prüfmittel, Hilfsstoffe und Verschleißteile (Wartungspläne). Sie inspizieren Anlagenteile, erkennen Verschleißerscheinungen und Fehler (Fehlersuchstrategien, Diagnosesysteme) und entscheiden sich für einen Weg der Instandsetzung. Sie führen die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durch und wählen notwendige Ersatzteile aus Herstellerunterlagen aus. Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die durchgeführten Arbeiten mittels Funktionsproben und Messungen, dokumentieren (Prüf-, Wartungsprotokolle) und bewerten diese. Die Schülerinnen und Schüler erläutern den Kunden die durchgeführten Instandhaltungsarbeiten, beraten sie in Bezug auf einen störungsfreien Betrieb der Anlage und weisen auf die Notwendigkeit regelmäßiger Wartungen hin. Sie aktualisieren die Kundenkartei mit den durchgeführten Arbeiten. |

||

Lesehinweise

- *

- Verkündet am 2. Mai 2016 (BGBl. I S. 1025).

- 1

- Der Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt den bisher verwendeten Begriff „Humankompetenz“. Er berücksichtigt stärker den spezifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf.